С 27 февраля по 22 мая, 1854.

Мы вышли из Манилы 27-го февраля вечером и поползли опять теми же штилями вдоль Люсона, какими пришли туда.

Тащились дней пять, но зато чуть вышли из-за острова, как крепкий норд-остовый муссон задул нам в лоб.

Сначала взяли было один, а потом постепенно и все четыре рифа. Медленно, туго шли мы, или, лучше сказать, толклись на одном месте. Долго шли одним галсом, и 8-го числа воротились опять на то же место, где были 7-го. Килевая качка несносная, для меня, впрочем, она лучше боковой, не толкает из угла в угол, но кого укачивает, тем невыносимо.

Суда наши держались с нами, но адмирал разослал их: транспорт "Князь Меншиков" – в Шанхай, за справками, шкуну – к острову Батану отыскать якорное место и заготовить провизию, корвет – еще куда-то. Сами идем на островок Гамильтон, у корейского берега, и там дождемся транспорта.

Только мы расстались с судами, как ветер усилился и вдруг оказалось, что наша фок-мачта клонится совсем назад, еще хуже, нежели грот-мачта. Общая тревога; далее идти было бы опасно: на севере могли встретиться крепкие ветра, и тогда ей несдобровать. Третьего дня она вдруг треснула; поскорей убрали фок. Надо зайти в порт, а куда? В Гонконг всего бы лучше, но это значит прямо в гости к англичанам. Решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин, в порт Пио-Квинто, недалеко от Люсона.

Но прежде надо зайти на Батан, дать знать шкуне, чтоб она не ждала фрегата там, а шла бы далее, к северу. Мы всё лавировали к Батану; ветер воет во всю мочь, так что я у себя не мог спать: затворишься – душно, отворишь вполовину дверь – шумит как в лесу.

Вчера, с 9-го на 10-е ночью, течением отнесло нас на 35 миль в сутки, против счисления к норду, несмотря на то что накануне была хорошая обсервация, и мы очутились выше Батана. Зато как живо спустились к нему попутным ветром! Это тот самый Батан, у которого нас прихватил, в прошлом году в июле месяце, тифон, или тайфун по-китайски, то есть сильный ветер. Мы тогда напрасно искали на восточном берегу пристани: нет ее там; зато теперь тотчас отыскали на юго-западном. Шкуна стояла уже там и еще китолов американский.

Островок недурен, весь в холмах, холмы в зелени. Бухта не закрыта от зюйда, и становиться в ней на якорь опасно, хотя в это время года, то есть при норд-остовом муссоне, в ней хорошо; зюйдовых ветров нет. Но положиться на это нельзя. А как вдруг задует? Между скал (тоже зеленых) есть затишье и пристань. Глубина неровная: 50 сажен, потом 38 и вдруг семь, почти рядом. Нам открылся монастырь, потом дом испанского алькада и деревня в зелени. Хорошо, приятно и весело смотреть на берег. Наши поехали, я нет. Меня, кажется, прихватила немного болезнь, которую немцы называют Heimweh*. Просто домой хочется. Даст ли Бог сил выдержать! Прелесть того, что манило вдаль, – новизны, утратилась; впереди только беспокойства и неизвестность. * Тоска по родине – нем.

У нас сегодня утром завтракали padre и алькад. Я не выходил из каюты, не хотелось, но смотрел из окна с удовольствием, как приехавшие с ними двое индийских мальчишек, слуг, разинули вдруг рот и обомлели, когда заиграли наши музыканты. Скоро удивление сменилось удовольствием: они сели рядом на палубе и не спускали глаз с музыкантов. Мальчишек укачивало. У меньшего желтенькое лицо позеленело, и он спрятался за пушку. Вдруг padre позвал его; тот не слыхал, и padre дал ему такого подзатыльника, что впору пирату такого дать, а не пастырю.

Нам прислали быков и зелени. Когда поднимали с баркаса одного быка, вдруг петля сползла у него с брюха и остановилась у шеи; бык стал было задыхаться, но его быстро подняли на палубу и освободили. Один матрос на баркасе, вообразив, что бык упадет назад в баркас, предпочел лучше броситься в воду и плавать, пока бык будет падать; но падение не состоялось, и предосторожность его возбудила общий хохот, в том числе и мой, как мне ни было скучно.

Приняв провизию, мы снялись с якоря и направляемся теперь на островок Камигуин поправить немного мачты.

Мы вышли ночью; и как тут кое-где рассеяны островки, то, для безопасности, мы удержались до рассвета под малыми парусами у островов Баши. Я спал, но к утру слышал сквозь сон, как фрегат взял большой ход на фордевинд. Этот ход сопровождается всегда боковой качкой. Мы полагали стать к часам четырем на якорь; всего было миль шестьдесят, а ходу около десяти узлов, то есть по десяти миль, или семнадцать с лишком верст в час. Но в таких расчетах надо иметь в виду течения; здесь течение было противное; попутный ветер нес нас узлов десять, а течением относило назад узлов пять. Часам к пяти мы подошли к Камигуину, но двигались так медленно, что солнце садилось, а мы еще были всё у входа.

Вдобавок ко всему у острова встретили мы сулой и попали прямо в него. Вы не знаете, что такое сулой? И дай Бог вам не знать. Сулой – встреча ветра и течения. У нас был норд-остовый ветер, а течение от SW. Что это за наказание! Никогда не испытывали мы такой огромной и беспокойной зыби. Ветер не свежий, а волны, сшибаясь с двух противных сторон, вздымаются как горы, самыми разнообразными формами. Одна волна встает, образует правильную пирамиду и только хочет рассыпаться на все стороны, как ей и следует, другая вдруг представляет ей преграду, привскакивает выше сеток судна, потом отливается прочь, образуя глубокий овраг, куда стремительно падает корабль, не поддерживаемый на ходу ветром. Взад подтолкнет его победившая волна, и он падает на бок и лежит так томительную минуту. Волны хлещут на палубу, корабль черпает бортами. Беда судам: мелкие заливает нередко, да и большие могут потерять мачты. К счастью, ветер скоро вынес нас на чистое место, но войти мы не успели и держались опять ночь в открытом море; а надеялись было стать на якорь, выкупаться и лечь спать.

Утром уже на другой день, 11-го марта, мы вошли в бухту Пио-Квинто северным входом и стали за островком того же имени, защищающим рейд. Бухта большая; берега покрыты непроходимою кудрявою зеленью. На острове есть потухший волкан; есть пальмы, бананы; раковин множество; при мне матросы привезли Посьету набранный ими целый мешок. Я заказал и себе. Доктор убил до шести птиц, золотистых, красных, желтых: их потрошат и набивают хлопчатой бумагой. Гошкевичу раздолье. Мне нельзя на берег: ревматизм в виске напоминает о себе живою болью. Я с фрегата смотрю, как буруны стеною нападают на берег, хлещут высоко и рассыпаются широкой белой бахромой. Океан как будто лелеет эти островки: он играет с берегами, то ревет, сердится, то ласково обнимает любимцев со всех сторон, жемчужится, кипит у берегов и приносит блестящую раковину, или морского ежа, или красивый, выработанный им коралл, как будто игрушки для детей.

Фаддеев сегодня был на берегу и притащил мне раковин, одна другой хуже, и, между прочим, в одной был живой рак, который таскал за собой претяжелую раковину. "Смех какой!" – сказал он. "Верно, с кем-нибудь неприятность случилась", – подумал я, зная его характер. Так и есть. "Наши ребята, – продолжал он, – наелись каких-то стручков, словно бобы, и я один съел – ничего, годится, только рот совсем свело, не разожмешь, а у них животы подвело, их с души рвет: теперь стонут". – "Как же можно есть неизвестные растения? – заметил я, – ведь здесь много ядовитых". – "Еще мы нашли, – продолжал Фаддеев, – какие-то… орехи не орехи, похожи и на яблоки, одни красные, другие зеленые. Мы съели по штуке красной – кисло таково; хотели было зеленое попробовать, да тут ребят-то и схватило, застонали – смех! И с господами смех, – прибавил он, стараясь не смеяться, – в буруны попали; как стали приставать, шлюпку повернуло, всех вал и покрыл, все словно купались… да вон они!" – прибавил он, указывая в окно. В самом деле все мокрые.

16-е марта.

Меня всё одолевала то зубная боль, то хандра. А что за время! зелено, сине, солнечно, ярко и жарко, с легкой прохладой. Я всё ленился ехать на берег; я беспрестанно слышал, как один шел по пояс в воде, другой пробирался по каменьям, третий не мог продраться сквозь лианы. Всё это мало давало мне охоты ехать туда. Но сегодня утром, лишь только я вышел на палубу, встретил меня Унковский и звал ехать. "Смотрите, бурунов совсем нет, ветер с берега, – говорил он, – вам не придется по воде идти, ног не замочите, и зубы не заболят". Я взял зонтик, надел соломенную шляпу, и мы отправились на вельботе.

В самом деле, бурунов не было, и мы въехали в ручеек, как на санях. Матросы соскочили в воду и потащили вельбот на себе, так что мы выскочили прямо на песчаный берег. В ручейке были раковины, камешки, кораллы – всё, кроме воды. Мы вошли под свод развесистых деревьев, и нас охватил влажный, горячий пар. Берег весь зарос сплошной чащей, большею частью красным деревом. Зелень густа, как волосы. Красное дерево и придает эту кудрявую наружность всему острову. У дерева крепкие и масляные, ярко-зеленые листья, у одних небольшие, у других более четверти аршина длиной и такие толстые, что годились бы на подошву.

Мы подошли к нашим палаткам, разбитым на самом берегу, под деревьями, и застали Гошкевича среди букашек, бабочек, раков – живых и мертвых, потрошеных и непотрошеных птиц, змей и ящериц. Посидевши минут пять в тени, мы пошли дальше, по берегу, к другой речке, очень живописной. Чаща не позволяла пробираться лесом: лианы сетью опутали деревья, и иногда ни перешагнуть, ни прорвать их не было никакой возможности. Надо было идти по берегу, усыпанному крупными и мелкими каменьями, периодически покрываемыми приливом. Каменья или вонзались в подошву, или расступались под ногами и катились во все стороны. Упасть, правду сказать, было нельзя, но сломать ногу, и, пожалуй, обе, можно. Так мы шли версты две, и я отчаялся уже дойти, как вдруг увидели наших людей. Они срубили дерево и очищали его от коры. Что это за чудовищный ствол красного дерева! Только дубы на мысе Доброй Надежды да камфарные деревья в Китае видел я такого объема. Здесь мы, по тенистой и сырой тропинке, дошли до пустого шалаша, отдохнули, переправились по доске через речку, то того быструю, что, когда я, переходя по зыбкому мостику, уперся в дно ручья длинной палкой, у меня мгновенно вырвало ее течением из рук и вынесло в море.

Далее мы шли лесом всё по речке. Я не мог надивиться этой растительности: нас покрывал совершенно свод зелени от солнца. Деревья, одно другого красивее, выше, гуще и кудрявее, теснились, как колосья, в кучу. Множество птиц, красных, желтых, зеленых, летало в ветвях, мелькало из куста в куст. Что за крики! Вверху раздавался то стон, то щелканье, а одна какая-то горланила так, что хоть уши зажми. Насекомых было не меньше. Я заметил много исполинских бабочек, потом что-то вроде ос, синих, с шерстью и с пятном на голове. Одна такая, накануне, сидя уже на булавке в ящике у Гошкевича, прокусила насквозь сигару, которую я ей подставил. Бабочки тоже до бесконечности разнообразны; есть с ладонь величиной. Мухи мелкие, простые, и те отличаются необыкновенной формой и красками.

Мы вышли на поляну, к шалашам индийцев и к их плантациям. Это те же тагалы, что и в Маниле, частью беглые, частью добровольно удалившиеся с Люсона. Все они говорят по-испански. Их до двухсот человек на острове. Жилища их разбросаны в разных местах. Ну, жилища! Четыре столба, аршина в полтора вышиной, на них настилка из досок, потом с трех сторон стенки из бамбуковых жердей, крытые пальмовыми листьями, четвертая сторона открыта. Там бедная утварь, кругом куры и собаки. Жители выжгли лес на далекое расстояние для плантаций. Я затерялся между бананами, кукурузой, таро и табаком. Бананы великолепны, пока еще будущие плоды не сформировались и таятся в большой, висящей книзу почке фиолетового цвета. Листья почки, вскрываясь, принимают красный цвет и потом, падая, обнаруживают целую кисть плодов. Кокосов здесь я не видал. Пальм другого рода я видел много, особенно арека.

Усталый, сел я на пень у шалашей и смотрел на веселую речку: она вся усажена кустами, тростником и разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши матросы мыли белье, развешивая его по лианам. Одно огромное дерево было опутано лианами и походило на великана, который простирает руки вверх, как Лаокоон, стараясь освободиться от сетей, но напрасно. Внизу, вокруг ствола и вдоль, огибали его и врастали в дерево толстые растительные веревки; кверху они тонки, как нитки. Крюднер пробовал разорвать одну и не мог и насилу разрезал ножом. Птицы так и заливались на разные голоса, но они так прятались в тени, что я видел немногих. "Ночью спокоя не дают, ваше высокоблагородие, – сказал матрос, ночевавший на берегу, – забьются под шалаш и кричат изо всей мочи". Пронесся над нами здешний голубь с белой головой, зеленоватой спиной, больше нашего. Вороны (я сужу по устройству крыльев), напротив, меньше наших: синие, голубые, но с черными крыльями и с белыми симметрическими пятнами на крыльях, как и наши.

С час отдохнули мы в прохладе и пошли назад. На этот раз путешествие по каменьям показалось мне пыткой: идешь, идешь, думаешь, вот скоро конец, взглянешь вперед, а их целая необозримая площадь. Неумолимый полдень жжет; зонтик и толстая соломенная шляпа мало защищают. Пойдешь в тень, под деревья, – ноги путаются в лианах. Буруны стеной, точно войско, шли на берег и разбивались у наших ног. Издали шум от них походил на гром. Мы разбрелись врознь, и я, от скуки, собирал дорогой раковины, оставленные приливом, особенно мелкие, чрезвычайно красивые. Некоторые из них двигались: раки были живы в них. Неся их, чуть зазеваешься, раки выползают и щупальцами цепляются за руки.

19-е.

Сегодня положено обедать на берегу. В воздухе невозмутимая тишина и нестерпимый жар. Чем ближе подъезжаешь к берегу, тем сильнее пахнет гнилью от сырых кораллов, разбросанных по берегу и затопляемых приливом. Запах этот вместе с кораллами перенесли и на фрегат. Все натащили себе их кучи. Фаддеев приводит меня в отчаяние: он каждый раз приносит мне раковины; улитки околевают и гниют. Хоть вон беги из каюты!

Уже три дня рассказывают, что из болотистой речки, недалеко от наших палаток, появляется ежедневно какое-то животное аршина два длиной. Вчера оно съело мертвую утку. Утки, куры и бараны – все свезены с фрегата на берег. Одна околела и досталась животному. "Да какое животное?" – спрашивали у матросов. "С змеиным хвостом, на двух ножках", – говорил один, "и с двумя стрелками во рту", – сказал другой. "Это дракон, ваше высокоблагородие, – заключил, подумавши, один унтер-офицер. – Дня три мы уже караулим его, да всё схватить нельзя: часто, да не надолго выходит. Сегодня удалось только ударить его веслом по спине. Теперь сидит там Михелька Керн, скотник, с ружьем".

Я побежал к речке, сунулся было в двух местах, да чрез лес продраться нельзя: папоротники и толстые стволы красного дерева стояли стеной, а лианы раскинуты, как сети. Матрос указал мне тропинку, и я подошел к речке. В одном месте она образовала бассейн, заваленный пнями, увядшими ветвями и сухими листьями. Сквозь кусты я увидел человека, неподвижно стоявшего с ружьем. "Что ты тут делаешь?" – спросил я. "Жду дракона, ваше высокоблагородие", – почти не дыша, прошептал он. Близ него валялись две утки, одна с выеденным желудком; кругом ее тучей носились и жужжали мухи, лакомые до падали; другая была еще не тронута; на ней-то Михелька Керн основывал свои надежды. И я стал с ним ждать. Но как ему обещали награду, если он дождется, а мне ничего, то я потерял терпение и выдрался опять на чистое место, к палаткам.

У одной из них собралась толпа наших и кого-то окружила. Я удвоил шаги, смотрю, в кружке стоит Гошкевич и держит что-то в руках. "Что это у вас?" – спросил я. "А вот смотрите", – отвечал он и поднес мне к самому носу ящерицу в аршин длиной. Передние и задние лапы связаны были у ней лианой на спине. Она болезненно мигала и по временам высовывала и мгновенно опять прятала длинный, тонкий язык. "Так вот кто ест уток!" – сказал я. "Нет, как можно: та гораздо больше!" – закричали на меня несколько голосов. "И не такая совсем", – сказал кто-то из толпы. "С крильями", – прибавил матрос из малороссиян. Я не стал спорить и ушел в палатку. Там негде было ступить: целый музеум раковин, всех цветов и величин, раков, между которыми были некоторые чудовищных размеров и удивительно ярких красок, как и всё здесь, под этим щедрым солнцем. Тут сидели три индийца на полу. Они, за платок, за старую рубашку, за изношенные башмаки, несли Гошкевичу всё, чем богата здешняя природа. Один тащил живую змею, другой – мешок раковин, за которыми, с сеткой на плечах, отправлялся в буруны, третий – птицу или жука.

Я бросил кончик закуренной сигары на землю: они с жадностью схватили ее и начали по очереди курить. Я дал им всем по сигаре: с какой радостью и поклонами приняли они подарок! Я потом захотел полежать на доске вне палатки: они бросились услуживать, отирать доску, подставлять под нее камешки.

Как ни привык глаз смотреть на эти берега, но всякий раз, оглянешь ли кругом всю картину лесистого берега, остановишься ли на одном дереве, кусте, рогатом стволе, невольно трепет охватит душу, и как ни зачерствей, заплатишь обильную дань удивления этим чудесам природы. Какой избыток жизненных сил! какая дивная работа совершается почти в глазах! какое обилие изящного творчества пролито на каждую улитку, муху, на кривой сучок, одетый в роскошную одежду!

Мы обедали в палатке; запах от кораллов так силен, что почти есть нельзя. Обед весь состоял из рыбы: уха, жареная рыба и гомар чудовищных размеров и блестящих красок; но его оставили к ужину. Шея у него – самого чистого дикого цвета, как будто из шелковой материи, с коричневыми полосами; спина синяя, двуличневая, с блеском; усы в четверть аршина длиной, красноватые.

Рыбы здесь так же разнообразны, блестящи и странны, как всё прочее. Гошкевичу принесли их бездну: они нанизаны были на нитке. Каких странностей не было тут? У одной только и есть, что голова, а рот такой, что комар не пролезет; у другой одно брюхо, третья вся состоит из спины, четвертая в каких-то шипах, у иной глаза посреди тела, в равном расстоянии от хвоста и рта; другую примешь с первого взгляда за кожаный портмоне и т. д. Все они покрыты пестрым узором красок. К десерту подали бананы; некоторые любят их,

После обеда все разбрелись: кто купаться к другой речке, кто брать пеленги по берегам, а некоторые остались в палатке уснуть. Я с захождением солнца уехал домой.

Фаддеев встретил меня с раковинами. "Отстанешь ли ты от меня с этою дрянью?" – сказал я, отталкивая ящик с раковинами, который он, как блюдо с устрицами, поставил передо мной. "Извольте посмотреть, какие есть хорошие", – говорил он, выбирая из ящика то рогатую, то красную, то синюю с пятнами. "Вот эта, вот эта; а эта какая славная!" И он сунул мне к носу. От нее запахло падалью. "Что это такое?" – "Это я чистил: улитки были, – сказал он, – да, видно, прокисли". – "Вон, вон! неси к Гошкевичу!"

Сегодня все перебираются с берега: работы кончены на фрегате, шкалы подняты и фок-мачту как будто зашнуровали. В лесу нарубили деревьев, всё, разумеется, красных, для будущих каких-нибудь починок. С берега забирают баранов, уток, кур; не знаю, заберут ли дракона или он останется на свободе доедать трупы уток.

Третьего дня бросали с фрегата, в устроенный на берегу щит, ядра, бомбы и брандскугели. Завтра, снявшись, хотят повторить то же самое, чтоб видеть действие артиллерийских снарядов в случае встречи с англичанами.

Как ни привыкнешь к морю, а всякий раз, как надо сниматься с якоря, переживаешь минуту скуки: недели, иногда месяцы под парусами – не удовольствие, а необходимое зло. В продолжительном плавании и сны перестают сниться береговые. То снится, что лежишь на окне каюты, на аршин от кипучей бездны, и любуешься узорами пены, а другой бок судна поднялся сажени на три от воды; то видишь в тумане какой-нибудь новый остров, хочется туда, да рифы мешают…

Сегодня два события, следовательно, два развлечения: кит зашел в бухту и играл у берегов да наши куры, которых свезли на берег, разлетелись, штук сто. Странно: способность летать вдруг в несколько дней развилась в лесу так, что не было возможности поймать их; они летали по деревьям, как лесные птицы. Нет сомнения, что если они одичают, то приобретут все способности для летанья, когда-то, вероятно, утраченные ими в порабощенном состоянии.

Снялись с якоря, вышли попутным ветром, и только отошли мили три, как подул противный. Пошли вбок, потом в другой – лавируем. Третьего дня прошли Батан, вчера утром были в группе северных островов Баши, Байет и других; сегодня другой день штиль; идем узел-два. Слава Богу, что облачно, а то бы жар был невыносим. Скоро ли дойдем – бог весть: кто сулит две недели, кто шесть. Утром еще я говорил, ходя по юту с Посьетом: "Скучно, хоть бы случилось что-нибудь, чтобы развлечься немного". Судьба как будто услышала мой ропот и дала нам спектакль, возможный только в тропических морях, даже довольно обыкновенный там, но всегда занимательный. Об этом писали так много раз, что я не хотел ничего упоминать, если б не был таким близким свидетелем, почти участником зрелища.

Мы только что отобедали, я пришел, по обыкновению, в капитанскую каюту выкурить сигару и сел на диван, в ожидании, пока принесут огня. Капитан сидел в кресле; жарко, дверь и окна были открыты. Не просидели мы пяти минут, как наверху, над нашими головами, сделалось какое-то движение, суматоха; люди засуетились и затопали. Капитан поспешил, по своей обязанности, вон из каюты, но прежде выглянул в окно, чтоб узнать, что такое случилось, да так и остался у окна. Я думал, не оборвалась ли снасть или что-нибудь в этом роде, и не трогался с места; но вдруг слышу, многие голоса кричат на юте: "Ташши, ташши!", а другие: "Нет, стой! не ташши, оборвется!"

Я бросился к окну и вижу, на меня снизу смотрит страшное, тупое рыло чудовища. Аршинах в двух или трех от окна висела над водой пойманная, на толстый, пальца в полтора, крюк, акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть: она, от боли, открыла рот настежь. Мне сверху далеко было видно в глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими и острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в добрую сажень величиной. Хвост ее болтался в воде, а всё остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения веревки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Спина у ней темно-синего цвета, с фиолетовым отливом, а брюхо ярко-белое, точно густо окрашенное мелом. Она минут пять висела неподвижно, как будто хотела дать нам случай разглядеть себя хорошенько; только большие, черные, круглые глаза сильно ворочались, конечно от боли. Около хвоста беспокойно плавали взад и вперед обычные спутники акулы, две желтые, с черными полосами, небольшие рыбы, прозванные лоцманами. Иногда их плавает с нею по три и по четыре. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно.

Я с жадностью смотрел на это зрелище, за которое бог знает что дали бы в Петербурге. Я был, так сказать, в первом ряду зрителей, и если б действующим лицом было не это тупое, крепко обтянутое непроницаемой кожей рыло, одаренное только способностью глотать, то я мог бы читать малейшее ощущение страдания и отчаяния на сколько-нибудь более органически развитой физиономии.

От тяжести акулы и от усилий ее освободиться железный крюк начал понемногу разгибаться, веревка затрещала. Еще одно усилие со стороны акулы – веревка не выдержала бы, и акула унесла бы в море крюк, часть веревки и растерзанную челюсть. "Держи! держи! ташши скорее!" – раздавалось между тем у нас над головой. "Нет, постой ташшить! – кричали другие, – оборвется; давай конец!" (Конец – веревка, которую бросают с судна шлюпкам, когда пристают и в других подобных случаях.)

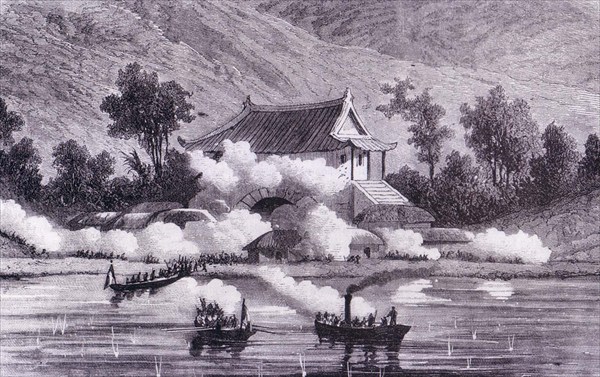

Б. К. Винокуров. Шмуцтитул к главе «От Манилы до берегов Сибири»

Акула пока отдыхала. Внутри ее, в глубине пасти, виднелись кости челюсти, потом бледно-розовое мясо, а далее пустое, темное пространство. Из конца сделали широкую петлю и надели на акулу. "Вот так, вот так! – кричали одобрительно голоса наверху, – под крылья-то подцепи ей!" (Под крыльями матросы разумели плавательные ласты, которые формой и величиной в самом деле походят на крылья.) Только лишь зацепили за крылья, акула была уже поймана. Ее стали тянуть кверху. Тут она собрала все силы и начала изгибаться и хлестать хвостом по воздуху, о корму, о висевшую у кормы шлюпку, обо всё, что было на пути. Я должен был посторониться от окна, потому что конец хвоста попал и в окно.

Но ничто не спасло ее, час ее пробил. "Прочь, прочь!" – кричали на юте, втаскивая туда акулу. Раздался тревожный топот людей, потом паденье тяжелого тела и вслед за тем удары в палубу.

Мы с Крюднером бросились к двери, чтоб бежать на ют, но, отворив ее, увидели, что матросы кучей отступили от юта, ожидая, что акула сейчас упадет на шканцы. Как выскочить? Ну, ежели она в эту минуту… Но любопытство преодолело; мы выскочили и вбежали на ют.

Там человек двадцать держали концы веревок, которыми было опутано чудовище. Оно билось о палубу, ползало и махало хвостом; все расступались. А. А. Колокольцев схватил топор и нанес акуле удар ниже пасти – хлынула кровь и залила палубу; образовалась широкая, почти в ладонь, рана. Кто-то еще проворно черкнул ее большим ножом по животу: оттуда вывалились внутренности в виде каких-то грязных тряпок. Акула вдруг присмирела. Тогда барон Шлипенбах взял гандшпуг (это почти в руку толщиной деревянный кол, которым ворочают пушки) и воткнул ей в пасть; гандшпуг ушел туда чуть не весь. Пасть оскалила четыре ряда зубов; нижняя челюсть судорожно шевелилась. Животное перевернули на спину и веревками привязали к гику.

Мы толпой стояли вокруг, матросы теснились тут же, другие взобрались на ванты, все наблюдали, не обнаружит ли акула признаков жизни, но признаков не было. "Нет, уж кончено, – говорили некоторые, – она вся изранена и издохла". Другие, напротив, сомневались и приводили примеры живучести акул, и именно, что они иногда, через три часа после мнимой смерти, судорожно откусывали руки и ноги неосторожным.

Велели смыть с палубы кровь. Явились матросы с водой и швабрами. После того один из нас взял топор и начал рубить у акулы понемногу ласты, другой ножом делал в разных местах надрезы, так, из любознательности, посмотреть, толста ли кожа и что под ней. Пришел наш любитель-натуралист, присел около акулы и начал щупать кожу, рассматривать подробно голову, глаза. Кол на пасти вынули и полили окровавленную морду водой. Многие, кому наскучило смотреть, разошлись. Пора бы убрать ее. Веревки развязали, перевернули акулу опять на живот и хотели нести прочь. Кто-то вздумал еще поскоблить ножом ей спину: вдруг она встрепенулась, хлестнула хвостом направо, налево; все отскочили прочь; один матрос не успел, и ему достались два порядочные туза: один по икрам, другой повыше… Он слетел с ног; все захохотали и снова принялись укрощать зверя.

Но это не так легко было сделать теперь, когда сняли с него веревки и вынули из пасти кол. Истерзанная, исколотая, с висящими внутренностями, акула билась о палубу, извивалась змеей, быстро и сильно описывала хвостом круги и всё подвигалась к краю. Никто не решался подступить. Это было последнее благоприятное мгновение, которым она могла воспользоваться. Еще один изгиб, один взмах хвоста посильнее, пока ходили за гандшпугом и топором, она полетела бы за борт и по крайней мере околела бы в своей стихии. Но она на минуту притихла, а наши снова принялись за кол и топор. "Бей ее по голове, – кричали голоса, – да береги ноги: прочь, прочь!"

Ближе всех около нее вертелся тот матрос, которого она угостила двумя пинками. Он рассердился, или боль еще от пинков не прошла, только он с колом гонялся за акулой, стараясь ударить ее по голове и забывая, что он был босиком и что ноги его чуть не касались пасти. Но взмахи хвоста были так порывисты, что попасть в голову было трудно и удары всё приходились по спине, а это ей, по-видимому, нипочем. Наконец матросу удалось попасть два раза и в голову: акула изменила только направление, но всё изгибалась и ползла так же скоро и сильно, как и прежде. Другой ударил топором ниже головы: животное присмирело и поползло медленнее. "Руби голову, руби голову!" – кричали ему. Матрос нанес другой удар: она сильно рванулась вперед; он ударил в третий раз: она рванулась еще, но слабее. "Нет, теперь шабаш!" – сказал он, отделяя четвертым ударом голову от туловища. Но и то не шабаш: туловище еще продолжало неровно и медленно изгибаться, но всё слабее и слабее, а голова судорожно шевелила челюстями. В туловище воткнули гандшпуг и унесли. Все разошлись.

Этим спектаклем ознаменовалось наше прощание с тропиками, из которых мы выходили в то время и куда более уже не возвращались.

Вечером, идучи к адмиралу пить чай, я остановился над люком общей каюты посмотреть, с чем это большая сковорода стоит на столе. "Не хотите ли попробовать жареной акулы?" – спросили сидевшие за столом. "Нет". – "Ну так ухи из нее?" – "Вы шутите, – сказал я, – разве она годится?" – "Отлично!" – отвечали некоторые. Но я после узнал, что те именно и не дотрогивались до "отличного" блюда, которые хвалили его.

Кожа акулы очень ценится столярами для полировки дерева; кроме того, ею обивают разные вещи; в Японии обтягивают сабли. Мне один японец подарил маленький баул, обтянутый кожей акулы; очень красиво, похоже немного на тисненый сафьян. Мне показали потом маленькую рыбку, в четверть аршина величиной, найденную прилипшею к спине акулы и одного цвета со спиной. У нас попросту называли ее прилипалой. На одной стороне ее был виден оттиск шероховатой кожи акулы.

Вчера, 25 марта, видели китолова: топит печь для выварки жира из пойманного кита. Пламя и дым далеко видны, как на пожаре. Сегодня вышли из тропиков, но всё жарко. Зато штиль сменился попутным ветром: летим до одиннадцати узлов. Что еще? да! обезьяна упала за борт и в одно мгновение изчезла в волнах. Их всех три у нас. Сегодня в сумерки летала около фрегата какая-то птица, описывая круги всё ближе и ближе. Видно, что она была утомлена и, вероятно, не надеялась добраться домой. Два раза опускалась она в шлюпку и опять улетала. Я ходил с Крюднером по юту. Птицы не стало видно. Вдруг видим, ее несет уже к нам матрос, сжав ей одной рукой шею, другой ноги. Птица оказалась "глупыш", род морской утки, никуда не годной. Ее велели отнести к Гошкевичу; тот отравляет животных мышьяком и потом потрошит. Я восстал, назвав это предательством, то есть относительно глупыша: он искал убежища, а его хотят умертвить! Не следует. Пока его заперли в курятник. Завтра, может быть, выпустят.

29 марта.

Мы плаваем, плаваем, и всё еще около трехсот миль остается до Гамильтона, маленького корейского острова, с удобным портом, где назначено рандеву шкуне. То дунет попутный ветер, и мы пронесемся миль двести вперед, то настанет штиль, идем по три узла. Теперь вот третий день льет проливной дождь; выйти на улицу (так мы называли верхнюю палубу) нельзя. Зато тихо. Я рад, что могу заняться делом. Стало заметно холоднее, как мы подвигаемся к северу, и дождь не южный, а летний. Все достают суконные платья. Вчера матрос поймал в жилой палубе ядовитейшее из тропических насекомых – centipes, стоножку. Она красновата, длиной вершка полтора, суставчатая; у ней, однако ж, не сто ног, а всего двадцать четыре. Сначала я думал, что это шея рака. Укушение ее, если не принять скорых мер, смертельно. Она страшна людям; большие животные бегут от нее; а ей самой страшен цыпленок: он, завидев стоножку, бежит к ней, начинает клевать и съедает всю, оставляя одни ноги.

У нас, впрочем, есть всего понемножку, и особенно много развелось тараканов; мы, вероятно, их захватили в Маниле или на Камигуине. А теперь вот налетело к нам, в туман и дождь, множество ласточек. Они пробирались к северу, из жарких мест в умеренные. Непогода и ночь захватили их далеко в море, и они стаей долго кружились около фрегата, каждый раз всё ближе и ближе, наконец сели, обессиленные, на палубу, в шлюпки, на снастях. Их набрали множество и на другой день большую часть выпустили, накормив тараканами. Было довольно ясно; они кружились весело около фрегата и мало-помалу изчезли. Тут же показались и воробьи: этим посыпали на шлюпку крупы; они наелись и улетели.

Но дунул холод, свежий ветер, и стоножки, тараканы – всё исчезло. Взяли три рифа, а сегодня, 31-го марта утром, и четвертый. Грот взяли на гитовы и поставили грот-трисель. NO дует с холодом: вдруг из тропиков, через пять дней – чуть не в мороз! Нет и 10є тепла. Стихает – слава Богу!

Мы в шестидесяти милях от Нагасаки; и туда дует попутный ветер; но нам не расчет заходить теперь: надо прежде идти на Гамильтон.

4-е апреля.

Наконец, 2-го апреля, пришли и на Гамильтон. Шкуна была уж там, а транспорта, который послан в Шанхай, еще нет. Я вышел на ют, когда стали становиться на якорь, и смотрел на берег. Порт, говорят наши моряки, очень удобный, а берегов почти нет. Островишка весь три мили, скалистый, в каменьях, с тощими кое-где кустиками и реденькими группами деревьев. "Это всё камелии, – сказал Корсаков, командир шкуны, – матросы камелиями парятся в бане, устроенной на берегу". Некоторые из наших тотчас поехали на берег. Я видел его издали – не заманчиво, и я не торопился на него. Кое-где над сонными водами маленьких бухт жались в кучу хижины корейцев. Видны были только соломенные крыши, да изредка кое-где бродили жители, все в белом, как в саванах. Наконец нам довелось увидеть и этот последний, принадлежащий к крайне восточному циклу народ.

Корею, в политическом отношении, можно было бы назвать самостоятельным государством; она управляется своим государем, имеет свои постановления, свой язык; но государи ее, достоинством равные степени королей, утверждаются на престоле китайским богдыханом. Этим утверждением только и выражается зависимость Кореи от Китая, да разве еще тем, что из Кореи ездят до двухсот человек ежегодно в Китай поздравить богдыхана с Новым годом. Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца.

К сожалению, до сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении Кореи, о богатстве и произведениях страны, о нравах и обычаях жителей. Отец Аввакум сказывал мне только, что обычай утверждения корейского короля китайским богдыханом до сих пор соблюдается свято. Посланные из Кореи являются в Пекин с подарками и с просьбой утвердить нового государя. Богдыхан обыкновенно утверждает и, приняв подарки, отдаривает посланных гораздо щедрее. Впрочем, он не впутывается в их дела. Когда однажды корейское правительство донесло китайскому, что оно велело прибывшим к берегам Кореи каким-то европейским судам, кажется английским, удалиться, в подражание тому, как поступило с этими же судами китайское правительство, богдыхан приказал объявить корейцам, что "ему дела до них нет и чтобы они распоряжались, как хотят".

Еще известно, что китайцы и корейцы уговорились оставить некоторое количество земель между обоими государствами незаселенными, чтоб избежать близкого между собою соседства и вместе с тем всяких поводов к неприятным столкновениям и несогласиям обоих народов.

Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей к горам, со всеми признаками боязни. При выходе на берег мужчины толпой старались не подпускать наших к деревне, удерживая за руки и за полы. Но им написали по-китайски, что женщины могут быть покойны, что русские съехали затем только, чтоб посмотреть берег и погулять. Корейцы уже не мешали ходить, но только старались удалить наших от деревни.

Через час наши воротились и привезли с собой двух стариков, по-видимому старшин. За ними вслед приехала корейская лодка, похожая на японскую, только без разрубленной кормы, с другими тремя или четырьмя стариками и множеством простого, босоногого, нечесаного и неопрятного народа. И простой и непростой народ – все были одеты в белые бумажные, или травяные (grasscloth), широкие халаты, под которыми надеты были другие, заменявшие белье; кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй, как халаты, у высших белые и чистые, а у низших белые, но грязные. На некоторых, впрочем немногих, были светло-желтые или синие халаты.

Сандалии у них похожи на японские, у одних тростниковые или соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон кверху в один пучок, на который надевают шляпу. Что за шляпа! Тулья у ней так мала, что только и покрывает пучок, зато поля широки, как зонтик. Шляпы делаются из какого-то тростника, сплетенного мелко, как волос, и в самом деле похожи на волосяные, тем более что они черные. Трудно догадаться, зачем им эти шляпы? Они прозрачны, не защищают головы ни от дождя, ни от солнца, ни от пыли. Впрочем, много шляп и других форм и видов: есть и мочальные, и колпаки из морских растений.

Я очень пристально вглядывался в лица наших гостей: как хотите, а это всё дети одного семейства, то есть китайцы, японцы, корейцы и ликейцы. Китайское семейство, как старшее и более многочисленное, играет между ними первенствующую роль. Ошибиться в этом сходстве трудно. Тогда как при первом взгляде на малайцев, например, ни за что не причтешь их к одному племени с этими четырьмя народами. Корейцы более похожи на ликейцев, но только те малы, а эти, напротив, очень крупной породы. Они носят бороду; она у них большею частью длинная и жесткая, как будто из конского волоса; у одних она покрывает щеки и всю нижнюю часть лица; у других, напротив, растет на самом подбородке. Многие носят большие очки в медной оправе с тесемкой вокруг головы. Кажется, они носят их не от близорукости, а от глазной болезни. В толпе я заметил множество страждущих глазами.

В 1786 году появилось в Едо сочинение японца Ринсифе, под заглавием: "Главное обозрение трех царств", ближайших к Японии – Кореи, Лю-цю (Лю-чу) и Есо (Матсмая). Клапрот как-то достал сочинение, обогатил разными прибавлениями из китайских географий и перевел на французский язык. Между прочим, там о корейцах сказано: "Корейцы роста высокого и сложения гораздо крепче японцев и китайцев и других народов. Замечено, что кореец ест вдвое больше японца. Корейцы отличаются лукавством, леностью, упрямством и не любят усилий".

Гостей посадили за стол и стали потчевать чаем, хлебом, сухарями и ромом. Потом завязалась с ними живая письменная беседа на китайском языке. Они так проворно писали, что глаза не поспевали следить за кистью.

Прежде всего они спросили, "какие мы варвары, северные или южные?" А мы им написали, чтоб они привезли нам кур, зелени, рыбы, а у нас взяли бы деньги за это, или же ром, полотно и тому подобные предметы. Старик взял эту записку, надулся, как петух, и, с комическою важностью, с амфазом, нараспев, начал декламировать написанное. Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре. Потом, прочитав, старик написал по-китайски в ответ, что "почтенных кур у них нет". А неправда: наши видели кур.

Прочие между тем ели хлеб и пили чай. Один пальцем полез в масло, другой, откусив кусочек хлеба, совал остаток кому-нибудь из нас в рот. Третий выпил две рюмки голого рома, одну за другою, и не поморщился. Прочие трогали нас за платье, за белье, за сапоги, гладили рукой сукно, которое, по-видимому, очень нравилось им. Особенно обратили они внимание на белизну нашей кожи. Они брали нас за руки и не могли отвести от них глаз, хотя у самих руки были слегка смуглы и даже чисты, то есть у высшего класса. У простого, рабочего народа – другое дело: как везде.

Старику повторили, что мы не даром хотим взять провизию, а вот за такие-то вещи. Он прочитал опять название этих вещей, поглядел на нас немного, потом сказал: "Пудди". Что это значит: нельзя? не хочу? Его попросили написать слово это по-китайски. Он написал; вышло: "Не знаю". Думали, что он не понял, и показали ему кусок коленкора, ром, сухари: "Пудди, пудди", – твердил он. Обратились к другому, бойкому и рябому корейцу, который с удивительным проворством писал по-китайски. Он прочитал записку и, сосчитав пальцем все слова в записке, которыми означались материя, хлеб, водка, сказал: "Пудди".

Передали записку третьему: "Пудди, пудди", – твердил тот задумчиво. Отец Аввакум пустился в новые объяснения: старик долго и внимательно слушал, потом вдруг живо замахал рукой, как будто догадался, в чем дело. "Ну, понял наконец", – обрадовались мы. Старик взял отца Аввакума за рукав и, схватив кисть, опять написал: "Пудди". "Ну, видно, не хотят дать", – решили мы и больше к ним уже не приставали.

Вообще они грубее видом и приемами японцев и ликейцев, несмотря на то что у всех одна цивилизация – китайская. Впрочем, мы в Корее не видали людей высшего класса. Говоря о быте этих народов, упомяну мимоходом, между прочим, о существенной разнице во внутреннем убранстве домов китайских с домами прочих трех народов. Китайцы в домах у себя имеют мебель, столы, кресла, постели, табуреты, скамеечки и проч., тогда как прочие три народа сидят и обедают на полу. Оттого эти, чтоб не запачкать пола, который служит им вместе и столом, при входе в комнаты снимают туфли, а китайцы нет.

Корейцы увидели образ Спасителя в каюте; и когда, на вопрос их: "Кто это", успели кое-как отвечать им, они встали с мест своих и начали низко и благоговейно кланяться образу. Между тем набралось на фрегат около ста человек корейцев, так что принуждены были больше не пускать. Долго просидели они и наконец уехали.

Довольно бы и этого. Однако нужно было хоть раз съездить на берег, ступить ногой на корейскую землю. Вчера нас человек шесть-семь отправились в катере к одной из деревень. У двоих из нас были ружья стрелять птиц, третий взял пару пистолетов. На берегу густая толпа сжалась около нас, стараясь отклонить от деревни. Но мы легко раздвинули их, дав знать, что цель наша была только пройти через деревню в поля, на холмы. Видя, что с нами нечего делать, они предпочли вести нас добровольно, нежели предоставить нам бродить где вздумается. Мы всё хотели идти внутрь села, а они вели нас по окраинам. Впрочем, у нас у самих тотчас же пропала охота углубляться в улицы, шириною в два шага.

Мы шли между двух заборов, грубо сложенных из неровных камней без всякого цемента. Из-за заборов видны были только соломенные крыши и больше ничего. Какая разница в этих заборах с постройками этого рода у ликейцев! Там тщательность, терпение, порядок и искусство; здесь лень, небрежность и неуменье. Должно быть, корейцы в самом деле не любят "усилий". Когда мы пытались заглянуть за забор или входили в ворота – какой шум поднимали корейцы! Они даже удерживали нас за полы, а иногда и толкали довольно грубо. Но за это их били по рукам, и они тотчас же смирялись и походили на собак, которые идут сзади прохожих, сгорая желанием укусить, да не смеют.

Они успокоились, когда мы вышли через узенькие переулки в поле и стали подниматься на холмы. Большая часть последовала за нами. Они стали тут очень услужливы, указывали удобные тропинки, рвали нам цветы, показывали хорошие виды.

Мы шли по полям, засеянным пшеницей и ячменем; кое-где, но очень мало, виден был рис да кусты камелий, а то всё утесы и камни. Всё обнажено и смотрит бедно и печально. Немудрено, что жители не могли дать нам провизии: едва ли у них столько было у самих, чтоб не умереть с голоду. Они мочат и едят морскую капусту, выбрасываемую приливом, также ракушки. Сегодня привезли нам десятка два рыб, четыре бочонка воды, да старик вынул из-за пазухи сверток бумаги с сушеными трепангами (род морских слизняков с шишками). Ему подарили кусок синей бумажной материи и примочку для сына, у которого болят глаза.

Погуляв по северной стороне островка, где есть две красивые, как два озера, бухты, обсаженные деревьями, мы воротились в село. Охотники наши застрелили дорогой три или четыре птицы. В селе на берегу разостланы были циновки; на них сидели два старика, бывшие уже у нас, и пригласили сесть и нас. Почти все жители села сбежались смотреть на редких гостей.

Они опять подробно осматривали нас, трогали платье, волосы, кожу на руках; у меня сняли ботинки, осмотрели их, потом чулки, зонтик, фуражку. Разговор шел по-китайски, письменно, чрез отца Аввакума и Гошкевича. "Сколько вам лет?" – спрашивали они кого-нибудь из наших. "Лет 30-40", – отвечали им. "Помилуйте, – заговорили они, – мы думали, вам лет 60 или 70". Это крайне восточный комплимент. "Вам должно быть лет 80, вы мне годитесь в отцы и в деды", – сказать так – значит польстить. Они, между прочим, спросили, долго ли мы останемся. "Если долго, – сказали они, – то мы, по закону нашей страны, обязаны угостить вас, от имени правительства, обедом". Совершенно как у японцев; но им отвечали, что чрез два дня мы уйдем и потому угощения их принять не можем.

В толпе я видел одного корейца с четками в руках: кажется, буддийский бонз. На голове у него мочальная шапка.

5-е апреля.

Вчера случилась маленькая неприятность. Трое из наших отправились на берег. Толпа корейцев окружила их и не пускала идти от берега далее. Они грозили им и даже толкали их в ров. Наши воротились на фрегат, но отправились обратно уже в сопровождении вооруженных матросов; надо было прибегнуть к мерам строгости. Сегодня старик приехал рано утром и написал предлинное извинение, говоря, что он огорчен случившимся; жалеет, что мы не можем указать виновных, что их бы наказали весьма строго; просил не сердиться и оправдывался незнанием корейцев о том, что делается "внутри четырех морей", то есть на белом свете. Его и товарищей, бывших с ним, угостили чаем, водкой и сухарями и простились с ними надолго, если не навсегда.

В самом деле им неоткуда знать, что делается "внутри четырех морей". Европейцы почти не посещали Корею. Последний был здесь Бельчер, кажется, в 1842 году. Это отважный путешественник и бойкий писатель: он живо описывает свои путешествия. Он два раза обошел вокруг земли и теперь странствует в полярных странах. Путешествия его – ряд приключений, одно занимательнее другого. Чего с ним не было? Никто столько не выдерживал штормов; в ураган он должен был срубить в Гонконге мачты; где-то на Борнео его положило на бок, и он, недели в три, без посторонней помощи, встал опять. Это настоящий морской волк. Кроме того, он увлекательно рассказывает свои приключения. Он всюду совался с своим фрегатом; между прочим, заходил и в Корею, описал островок Гамильтон, был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение.

Кругом нас по горизонту везде разбросаны острова. Корейский архипелаг неисчислим. Корея еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых.

Наконец мы, более или менее, видели четыре нации, составляющие почти весь крайний восток. С одними имели ежедневные и важные сношения, с другими познакомились поверхностно, у третьих были в гостях, на четвертых мимоходом взглянули. Все четыре народа принадлежат к одному семейству если не по происхождению, как уверяют некоторые, производя, например, японцев от курильцев, то по воспитанию, этому второму рождению, по культуре, потом по нравам, обычаям, отчасти языку, вере, одежде и т. д.

Все эти народы образуют одну общую физиономию, характер, склад ума – словом, общую нравственную жизнь в главных ее чертах, но с бесчисленными оттенками, которыми один народ отличается от другого. Но что это за физиономия! что за жизнь! Я с большей отрадой смотрел на кафров и негров в Африке, на малайцев по островам Индийского океана, но с глубокой тоской следил в китайских кварталах за общим потоком китайской жизни, наблюдал подробности и попадавшиеся мне ближе личности, слушал рассказы других, бывалых и знающих людей. Кафры, негры, малайцы – нетронутое поле, ожидающее посева; китайцы и их родственники японцы – истощенная, непроходимо заглохшая нива. Китайцы – старшие братья в этой семье; они наделили цивилизациею младших. Вы знаете, что такое эта цивилизация, на чем она остановилась, как одряхлела и разошлась с жизнью и парализует до сих пор все силы огромного народонаселения юго-восточной части азиатского материка с японскими островами.

Что может оживить эту истощенную почву? какие новые силы нужно, чтоб вновь дать брожение огромной, перегнившей массе сил? Вспомните, сколько различных элементов столпилось на нашем маленьком европейском материке, когда старые соки перебродились, сколько новых жил открылось и впустило туда свежей и молодой крови? Теперь посмотрите, какая работа кипит ближе к нам, чтоб растолкать уснувший и обессилевший Восток от Босфора до Аравийского залива. Что это перед здешней массой народонаселения? Однако работа начинается, но трудная и пока неблагодарная. Она началась выбрасыванием старых, сгнивших корней, сорных трав.

Нельзя было Китаю жить долее, как он жил до сих пор. Он не шел, не двигался, а только конвульсивно дышал, пав под бременем своего истощения. Нет единства и целости, нет условий органической государственной жизни, необходимой для движения такого огромного целого. Политическое начало не скрепляет народа в одно нераздельное тело, присутствие религии не согревает тела внутри.

У китайцев нет национальности, патриотизма и религии – трех начал, необходимых для непогрешительного движения государственной машины. Есть китайцы, но нации нет; в их языке нет даже слова "отечество", как сказывал мне один наш синолог.

Всё это странно, хотя не совсем ново, если вспомнить браминскую Индию и языческий Египет: они одряхлели, и надо было занять им сил и жизни у других, как истощенному полю нужно переменить посев. Вы знаете, что сделалось или что делается с Индией; под каким посевом и как трудно возрождается это поле для новых всходов, и Египет тоже. Китай дряхлее их обоих и, следовательно, еще менее подает надежды на возрождение сам собой. Напутствованные на жизнь немногими, скоро оскудевшими при развитии жизненных начал, нравственными истинами китайцы едва достигли отрочества и состарелись. В них успело развиться и закоренеть индивидуальное и семейное начало и не дозрело до жизни общественной и государственной или если и созрело когда-нибудь, то, может быть, затерялось в безграничном размножении народной массы, делающем невозможною – ни государственную, ни какую другую централизацию.

После семейства китаец предан кругу частных своих занятий. Нигде так не применима русская пословица: "До Бога высоко, до царя далеко", как в Китае, нужды нет, что богдыхан собственноручно запахивает каждый год однажды землю, экзаменует ученых и т. п. Китайцы знают, что это шутка и что между правительством и народом лежит бездна. Законов, правда, множество, а исполнителей их еще больше, но и это опять-таки шутка, комедия, сознательно разыгрываемая обеими сторонами. Законы давно умерли, до того разошлись с жизнью, что место их заступила целая система, своего рода тариф оплаты за отступления от законов. Оттого китаец делает что хочет: если он чиновник, он берет взятки с низших и дает сам их высшим; если он солдат, он берет жалованье и ленится и с поля сражения бегает: он не думает, что он служит, чтобы воевать, а чтоб содержать своё семейство. Купец знает свою лавку, земледелец – поле и тех, кому сбывает свой товар. Все они действуют без соображений о целости и благе государства, оттого у них нет ни корпораций, нет никаких общественных учреждений, оттого у них такая склонность к эмиграции. Провинции мало сообщаются между собою; дорог почти нет, за исключением рек и несколька каналов. Если надо везти товар, купец нанимает людей и кое-как прокладывает себе тропинку. Затем уже китайцы равнодушны ко всему. На лице апатия или мелкие будничные заботы. Да и о чем заботиться? Двигаться вперед не нужно: всё готово…

От Бога китайцы еще дальше, нежели от царя. Последователи древней китайской религии не смеют молиться небесным духам: это запрещено. Молится за всех богдыхан. А буддисты нанимают молиться бонз и затем уже сами в храмы не заглядывают.

В науке и искусстве отразилась та же мелочность и неподвижность. Ученость спокон века одна и та же; истины написаны раз, выучены и не изменяются никогда. У ученых перемололся язык; они впали в детство и стали посмещищем у простого, живущего без ученых, а только здравым смыслом народа. Художники корпят над пустяками, вырезывают из дерева, из ореховой скорлупы свои сады, беседки, лодки, рисуют, точно иглой, цветы да разноцветные платья, что рисовали пятьсот лет назад. Занять иных образцов неоткуда. Все собственные источники исчерпаны, и жизнь похожа на однообразный, тихо по капле льющийся каскад, под журчанье которого дремлется, а не живется.

Но я гулял по узкой тропинке между Европой и Китаем и видал, как сходятся две руки: одна, рука слепца, ищет уловить протянутую ей руку зрячего; я гулял между европейскими домами и китайскими хижинами, между кораблями и джонками, между христианскими церквами и кумирнями.

Работа кипит: одни корабли приходят с экземплярами Нового завета, курсами наук на китайском языке, другие с ядами всех родов, от самых грубых до тонких. Я слышал выстрелы: с обеих сторон менялись ядрами. Что будет из всего этого? Что привьется скорее: спасение или яд – неизвестно, но во всяком случае реформа начинается. Инсургенты уже идут тучей восстановлять старую, законную династию, называют себя христианами, очень сомнительными, конечно, какими-то эклектиками; но наконец поняли они, что успех возможен для них не иначе как под знаменем христианской цивилизации, – и то много значит. Они захватили христианство, и с востока и с запада, от католических монахов, и от протестантов, и от бродяг, пробравшихся чрез азиатский материк.

Японцы народ более тонкий и, пожалуй, более развитой: и немудрено – их вдесятеро меньше, нежели китайцев. Притом они замкнуты на своих островах – и для правительственной власти не особенно трудно стройно управлять государством. Там хитро созданная и глубоко обдуманная система государственной жизни несокрушима без внешнего влияния. И все зависят от этой системы, и самая верховная власть. Она первая падет, если начнет сокрушать систему. Китайцы заразили и их, и корейцев, и ликейцев своею младенчески старческою цивилизациею и тою же системою отчуждения, от которой сами, живучи на материке, освободились раньше. Японцы надежнее китайцев к возделанию; если падет их система, они быстро очеловечатся, и теперь сколько залогов на успех! Молодые сознают, что всё свое перебродилось у них и требует освежения извне.

Японец имеет общее с китайцем то, что он тоже эгоист, но с другой точки зрения: как у того нет сознания о государственном начале, о центральной, высшей власти, так у этого, напротив, оно стоит выше всего; но это только от страха. У него сознание это происходит не из свободного стремления содействовать общему благу и проистекающего от того чувства любви и благодарности к той власти, которая несет на себе заботы об этом благе. Ему просто страшно; он всегда боится чего-нибудь: промаха с своей стороны или клеветы, и боится неминуемого, следующего затем наказания. Он знает, что правительственная система действует непогрешительно, что за ним следят и смотрят строго и что ему не избежать кары. Китаец не много заботится об этом, потому что эта система там давно подорвана равнодушием к общему благу и эгоизмом; там один не боится другого: подчиненный, как я сказал выше,

Что касается ликейцев, то для них много пятнадцати-двадцати лет, чтоб сбросить свои халаты и переменить бамбуковые палки и веера на ружья и сабли и стать людьми, как все. Их мало; они слабы; оторвись только от Японии, которой они теперь еще боятся, – и всё быстро изменится, как изменилось на Сандвичевых островах например.

Вот какие мысли приходили мне в голову, когда, вспоминая читанное и слышанное о Китае, я вглядывался в житье-бытье этих народов! Может быть, синологи, особенно синофилы, возразят многое на это, но я не выдаю сказанного за непременную истину. Мне так казалось…

Завтра снимаемся с якоря и идем на неделю в Нагасаки, а потом, мимо корейского берега, к Сахалину и далее, в наши владения. Теперь рано туда: там еще льды. Здесь даже, на южном корейском берегу, под 34-м градусом ‹северной› широты, так холодно, как у нас в это время в Петербурге, тогда как в этой же широте на западе, на Мадере например, в январе прошлого года было жарко. На то восток.

Я забыл сказать, что 2-го же апреля, в один день с нами, пришел на остров Гамильтон и наш транспорт. Новости из Европы всё те же, что мы получили и в Маниле, зато из Шанхая много нового. Я предвидел, что без вмешательства европейцев не обойдется; так и вышло: войска Таутая Самква наделали беспорядков. Это куча сволочи без дисциплины; скорее разбойники, нежели войска. В Шанхае стало небезопасно ходить по вечерам: из лагеря приходили в европейский квартал кучами солдаты и нападали на прохожих; между прочим, они напали на одного англичанина, который вечером гулял с женой. Они потащили леди в лагерь; англичанин стал защищать жену и получил одиннадцать ран, между прочим одну довольно опасную. К нему подоспели на помощь другие европейцы и прогнали негодяев. Это подняло на ноги всех англичан, моряков и молодых конторщиков. Они вооружились винтовками, пистолетами, даже взяли одно орудие и отправились к лагерю, бросили в него несколько гранат и многих убили.

Потом все европейские консулы, и американский тоже, дали знать Таутаю, чтоб он снял свой лагерь и перенес на другую сторону. Теперь около осажденного города и европейского квартала всё чисто. Но европейцы уже не считают себя в безопасности: они ходят не иначе как кучами и вооруженные. Купцы в своих конторах сидят за бюро, а подле лежит заряженный револьвер. Бог знает, чем это всё кончится.

Сегодня хотели сняться, да ветер противный. Мы говеем: теперь Страстная неделя.

Снялись на другой день, 7-го апреля, в 3 часа пополудни, а 9-го, во втором часу, бросили якорь на нагасакском рейде. Переход был отличный, тихо, как в реке. Японцы верить не хотели, что мы так скоро пришли; а тут всего 180 миль расстояния.

Оппер-баниос Ойе-Саброски захохотал, частью от удовольствия, частью от глупости, опять увидя всех нас. Кичибе по-прежнему приседал, кряхтел и заливался истерическим смехом, передавая нам просьбу нагасакского губернатора не подъезжать на шлюпках к батареям. Он также, на вопрос наш, не имеет ли губернатор объявить нам чего-нибудь от своего начальства, сказал, что "из Едо… ответа… nicht erhalten, не получено".

Другой переводчик, Эйноске, был в Едо и возился там "с людьми Соединенных Штатов". Мы узнали, что эти "люди" ведут переговоры мирно; что их точно так же провожают в прогулках лодки и не пускают на берег и т. п. Еще узнали, что у них один пароход приткнулся к мели и начал было погружаться на рейде; люди уже бросились на японские лодки, но пробитое отверстие успели заткнуть. Американцы в Едо не были, а только в его заливе, который мелководен, и на судах к столице верст за тридцать подойти нельзя.

Между тем в Маниле, в английской или американской газете, я видел рисунки домов и храмов в Едо, срисованных будто бы офицером с эскадры Перри, срисованных, забыли прибавить, с картинок Зибольда. Не говорю уже о том, как раскудахтались газеты об успехах американцев в Японии, о торговом трактате. Им открыли три порта – это может быть, даже вероятно, правда: открыли порты для снабжения водой, углем, провизиею; но от этого до настоящей, правильной торговли еще не один шаг. Что, если б мы заголосили о своих успехах в Японии и представили их в квадрате? ведь вышло бы, что уж давно и торгуем там.

Провизию губернатор решил доставлять сам, а не чрез голландцев, и притом без платы; всё это затем, чтоб доставка провизии как можно менее походила на торговлю. Японцам страх хотелось поправить первый свой промах; словом, он хотел мерами своими против нас выслужиться у своего начальства. Это был второй губернатор, Мизно Чикого-но ками-сама, который до сих пор действовал как под опекой первого, Овосавы Бунго-но ками-сама. Тот уехал с полномочиями в Едо, а этому хотелось показать, что он и один умеет распорядиться. Но ему объявили, что провизию мы желаем получать по-прежнему, то есть с платою, чрез голландцев, а если прямо от японцев, то не иначе как чтоб и они принимали каждый раз равноценные подарки.

Такой способ перепугал губернатора, потому что походил на меновую торговлю непосредственно с самими японцами. Нечего было делать: его превосходительство прислал сказать, что переводчики перепутали – это обыкновенная их отговорка, когда они попробуют какую-нибудь меру и она не удастся, – что он согласен на доставку провизии голландцами по-прежнему и просит только принять некоторое количество ее в подарок, за который он готов взять контр-презент. Он не упомянул ни слова о том, что вчера японские лодки вздумали мешать кататься нашим шлюпкам и стали теснить их. Наши отталкивались, пока могли, наконец Зеленый врезался с своей шлюпкой в средину их лодок так, что у одной отвалился нос, который и был привезен на фрегат.

Ночью в первом часу приехал Ойе-Саброски объясниться по этому случаю.

Нагасаки на этот раз смотрели как-то печально. Зелень на холмах бледная, на деревьях тощая, да и холодно, нужды нет, что апрель, холоднее, нежели в это время бывает даже у нас, на севере. Мы начинаем гулять в легких пальто, а здесь еще зимний воздух, и Кичибе вчера сказал, что теплее будет не раньше как через месяц.

Сегодня 11-е апреля – Пасха; была служба как следует: собрались к обедне со всех трех судов; потом разгавливались. Выписали яиц из Нагасаки, выкрасили и христосовались. На столе появились окорока, ростбифы, куличи – праздник как праздник, точно на берегу!

12-го апреля, кучами возят провизию. Сегодня пригласили Ойе-Саброски и переводчиков обедать, но они вместо двух часов приехали в пять. Я не видал их; говорят, ели много. Ойе ел мясо в первый раз в жизни и в первый же раз, видя горчицу, вдруг, прежде нежели могли предупредить его, съел ее целую ложку: у него покраснел лоб и выступили слезы. Губернатору послали четырнадцать аршин сукна, медный самовар и бочонок солонины, вместо его подарка. Послезавтра хотят сниматься с якоря, идти к берегам Сибири.

14-е.

Вчера привезли остальную провизию и прощальные подарки от губернатора: зелень, живность и проч. Японцы пили у адмирала чай. Им показывали, как употребляют самовары, которых подарили им несколько.

Вечером наши матросы плясали и пели. С лодок набралось много простых японцев, гребцов и слуг; они с удивлением, разинув рты, смотрели, как двое, рулевой, с русыми, загнутыми кверху усами и строгим, неулыбающимся лицом, и другой, с черными бакенбардами, пожилой боцман, с гремушками в руках, плясали долго и неистово, как будто работали трудную работу. Один, устав, останавливался как вкопанный; другой в ту же минуту начинал припрыгивать, сначала тихо, потом всё скорее и скорее, глядя вниз и переставляя ноги, одну вместо другой, потом быстро падал и прыгал вприсядку, изредка вскрикивая; хор пел: прочие все молча и серьезно смотрели. Японцы не отходили. По окончании и они также молча, без улыбки разошлись, как и самые певцы и плясуны.

15-е.

Вчера один японец увидел у меня сигарочницу из манильской соломы; он долго любовался ею. Я предложил ее в подарок ему; он сначала отнекивался, потом, по моему настоянию, взял и положил за пазуху. Мы с Посьетом удивились, как это он решился взять, да еще при других. Но скоро перестали удивляться: воротясь в каюту, мы нашли сигарочницу на диване, на котором сидели японцы. Скучный народ: нельзя ничего спросить – соврут или промолчат. Заболел Кичибе и не приехал. Мы спросили, чем он болен. Сын его сказал, что у него желудок расстроен, другой японец – что голова болит, третий – ноги, а сам он на другой день сказал, что у него болело горло: и в самом деле он кашлял. Первое движение у них, когда их о чем-нибудь спросишь, не сказать, второе – солгать, как у Талейрана, который не советовал следовать первому движению сердца, потому что оно иногда бывает хорошо. Мы спросили раз: какой у них первый по торговле город? "Осаки", – отвечали они, второй Ясико (на западном берегу Нифона), третий Миако, четвертый… Вдруг они спохватились, что уж и так много сказали, и робко замолчали. Стал я показывать Саброски стереоскоп. "Хочешь видеть японский пейзаж?" – спросил я его чрез переводчика смесью немецкого, английского и голландского языков и показал какой-то, взятый, кажется, из Зибольда вид. "Фирандо, Фирандо!" – с удивлением заметил переводчик гейстра, или иначе Нарбайоси 1-й. Фирандо – местечко, где прежде торговали португальцы и испанцы; оно лежит западнее Нагасаки. Ойе, с сердцем, быстро что-то проговорил ему, и тот боязливо замолчал. Всюду, и в мелочах, систематическая ложь и скрытность, основанная на постоянном страхе, чтоб не проложили пути в Японию. Мне всё слышится ответ французского епископа, когда говорили в Маниле, что Япония скоро откроется: "coups des canons, messieurs, coups des canons", – заметил он.

Сегодня опять японцы взяли контр-презенты и уехали. Мы в эту минуту снимаемся с якоря. Шкуна идет делать опись ближайшим к Японии островам, потом в Шанхай, а мы к берегам Сибири; но прежде, кажется, хотят зайти к корейским берегам. Транспорт идет с нами. В Едо послано письмо с приглашением полномочным прибыть в Аниву для дальнейших переговоров.

Я забыл сказать, что губернатор ужасно обрадовался, когда объявили ему, что мы уходим. Он, с радости, прислал в подарок от себя множество картофелю, рыбы, лакированный стол и ящик. Его отдарили столовыми часами. Но всего важнее был ему подарок, когда, уходя, послали сказать, что идем не в Едо. "Скоро ли воротитесь домой?" – спросил меня Ойе. Ему хотелось поймать меня врасплох. "Когда кончатся дела в Японии", – отвечал я. "А вы когда в Едо, к жене?" – "Не знаю, не назначено", – сказал он. Лжет: верно знает и час, и день, и минуту своего отъезда; но нельзя сказать правды, а почему – вот этого он, может быть, в самом деле не знает. Лганье не приносит японцам никакой пользы, потому что им в возврат лгут еще больше; иначе нельзя. Только лишь мы пришли, они приступили с расспросами: где мы были, откуда теперь, на какие берега выходили и т. п. Им сказали, что были на Лю-чу да в Батане. И вот они давай искать, где это Батан, и вчера сознались, что не могут найти на карте и просят показать. На генеральных картах этот остров не назван по имени; вся группа называется общим именем Баши. Им показали на морской карте. Они срисовали фигуру острова, затем конечно, чтоб подробно донести в Едо. И так взаимной лжи конца не будет. Видя их подозрительность и старинную ненависть к испанцам, им не сказали, что мы были в Маниле: Бог знает, какое заключение вывели бы они о нашем посещении Люсона.

Третьего дня, однако ж, говоря о городах, они, не знаю как, опять проговорились, что Ясико, или Ессико, лежащий на западном берегу острова Нифона, один из самых богатых городов в Японии, что находящийся против него островок Садо изобилует неистощимыми минеральными богатствами. Адмирал хочет теперь же, дорогой, заглянуть туда.

16-е.

Вот уж другие сутки огибаем острова Гото с окружающими их каменьями. Делают опись берегам, но течение мешает: относит в сторону. Недаром у китайцев есть поговорка: хороши японские товары, да трудно обойти Гото. Особенно для их судов – это задача. Всех островов Гото, кажется, пять.

Штиль, погода прекрасная: ясно и тепло; мы лавируем под берегом. Наши на Гото пеленгуют берега. Вдали видны японские лодки; на берегах никакой растительности. Множество красной икры, точно толченый кирпич, пятнами покрывает в разных местах море. Икра эта сияет по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет так был силен, что из-под судна как будто вырывалось пламя; даже на парусах отражалось зарево; сзади кормы стелется широкая огненная улица; кругом темно; невстревоженная вода не светится.

18-е.

Прошли остров Чусима. С него в хорошую погоду видно и на корейский, и на японский берега. Кое-где плавали рыбацкие лодчонки, больше ничего не видать; нет жизни, всё мертво на этих водах. Японцы говорят, что корейцы редко, только случайно, заходят к ним, с товарами или за товарами.

А какое бы раздолье для европейской торговли и мореплавания здесь, при этой близости Японии от Кореи и обеих стран от Шанхая! Корея от Японии отстоит где миль на сто, где дальше, к северу, на сто семьдесят пять, на двести, то есть на сто семьдесят пять, на триста и на триста пятьдесят верст, а от Японии до Шанхая семьсот с небольшим верст. Из Англии в Японию почта может ходить в два месяца чрез Ост-Индию. Скоро ли же и эти страны свяжутся в одну цепь и будут посылать в Европу письма, товары и т. п.? Что за жизнь кипела бы тут, в этих заливах, которыми изрезаны японские берега на Нипоне и на Чусиме, дай только волю морским нациям!

Сегодня, 19-го, штиль вдруг превратился почти в шторм; сначала налетел от NO шквал, потом задул постоянный, свежий, а наконец и крепкий ветер, так что у марселей взяли четыре рифа. Качка сделалась какая-то странная, диагональная, очень неприятная: и привычных к морю немного укачало. Меня все-таки нет, но голова немного заболела, может быть, от этого. Вечером и ночью стало тише.

Вчера и сегодня, 20-го и 21-го, мы шли верстах в двух от Корейского полуострова; в 36№ ‹северной› широты. На юте делали опись ему, а смотреть нечего: всё пустынные берега, кое-где покрытые скудной травой и деревьями. Видны изредка деревни: там такие же хижины и так же жмутся в тесную кучу, как на Гамильтоне. Кое-где по берегу бродят жители. На море много лодок, должно быть рыбацкие.

Часов в пять вечера стали на якорь в бухте. Говорят, карты корейского берега – а их всего одна или две – неверны. И в самом деле вдруг перед нами к северу вырос берег, а на карте его нет. Ночью признано неудобным идти далее у неизвестных берегов, и мы остановились до рассвета. Ветер был попутный к северу; погода теплая и солнечная. Один из наших катеров приставал к берегу: жители забегали, засуетились, как на Гамильтоне, и сделали такой же прием, то есть собрались толпой на берег с дубьем, чтоб не пускать, и расступились, когда увидели у некоторых из наших ружья. Они написали на бумаге по-китайски: "Что за люди? какого государства, города, селения? куда идут?" На катере никто не знал по-китайски и написали им по-русски имя фрегата, год, месяц и число. Жители знаками спрашивали, не за водой ли мы пришли. Отвечали, что нет. Так и разошлись.

25-е.

Корейский берег, да и только. Опись продолжается, мы уж в 39№ ‹северной› широты; могли бы быть дальше, но ветра двое сутки были противные и качали нас по-пустому на одном месте. Берега скрывались в тумане. Вчера вдруг показались опять.

Про Корею пишут, что, от сильных холодов зимой и от сильных жаров летом, она бесплодна и бедна. Кажется, так, по крайней мере берега подтверждают это как нельзя больше. Берег с 37є пошел гористый; вдали видны громады пиков, один другого выше, с такими сморщенными лбами, что смотреть грустно. По вершинам кое-где белеет снег или песок; ближайший к морю берег низмен, песчан, пуст; зелень – скудная трава; местами кусты; кое-где лепятся деревеньки; у берегов уныло скользят изредка лодки: верно, добывают дневное пропитание, ловят рыбу, трепангов, моллюсков.

Сегодня вдруг одна из лодок направилась к нам. На ней сидело человек семь корейцев, все в своих грязно-белых халатах, надетых на такие же куртки или камзолы. На всех были того же цвета шаровары на вате; один в шляпе. Издали мы заслышали их крики. Им дали знать, чтоб они вошли на палубу; но когда они вошли, то мы и не рады были посещению. Объясниться с ними было нельзя: они не умели ни говорить, ни писать по-китайски, да к тому же еще все пьяны. Матросы кучей окружили их и делали разные замечания, глядя на их халаты и собранные в пучок волосы. "Хуже литвы!" – слышу я, говорит один матрос. "Чего литвы: хуже черкес! – возразил другой, – этакая, подумаешь, нация!" Им дали сухарей, и они уехали. Один из них, уходя, обнял и поцеловал О. А. Гошкевича, который пробовал было объясниться с ними по-китайски. Мы засмеялись, а бедный Осип Антонович не знал, как стереть следы непрошеной нежности.

У нас идет деятельная поверка карты Броутона, путешествовавшего в конце прошлого столетия вместе с Ванкувером, только на другом судне. Ванкувер описывал западные берега Америки, Броутон ходил у азиатского материка. Он разбился у островов Меджикосима, близ Ликейских островов, спасся и был хорошо принят жителями. Карта его неверна: беспрестанно надо поправлять, так что фигура Кореи должна значительно измениться против обыкновенно показываемой до сих пор на картах. Искали всё глубокой, показанной у Броутона бухты, но под той широтой, под которой она у него назначена, не нашли. Зато вчера, севернее против карты, открылся большой залив. Входя в него, не подозревали, до какой степени он велик. Он весь уставлен островками. По мере того как мы двигались, открывались всё новые, меньшие заливы; глубина везде прекрасная. Войдя в средину залива, в шхеры, мы бросили якорь. Моря уже не видать: оно со всех сторон заперто берегами; от волнения безопасно, а бассейн огромный. Здесь поместятся целые военные и купеческие флоты. Со всех сторон глядят на нас мысы, там и сям видны маленькие побочные заливы, скалы и кое-где брошенные в одиночку голые камни. Всё это немного похоже на Нагасаки, только берега не так зелены и не так унылы, как кажутся издали. Зелень, кажущаяся мили за две, за три скудным мохом, оказалась вблизи деревьями и кустами. Много зеленых посевов, кое-где деревеньки, то на скатах гор, то у отмелей, близ самых берегов.

Сегодня, часу в пятом после обеда, мы впятером поехали на берег, взяли с собой самовар, невод и ружья. Наконец мы ступили на берег, на котором, вероятно, никогда не была нога европейца. Миссионерам сюда забираться было незачем, далеко и пусто. Броутон говорит или о другой бухте, или если и заглянул сюда, то на берег, по-видимому, не выходил, иначе бы он определил его верно.

Шлюпка наша остановилась у подошвы высоких холмов, на песчаной отмели. Тут, на шестах, раскинуты были сети для рыбы; текла речка аршина в два шириною. Весь берег усеян раковинами. Кроме сосны около деревень росли разные деревья, которых я до сих пор нигде еще не видал. У одного зелень была не зеленая, а пепельного цвета, у другого слишком зеленая, как у молодого лимонного дерева, потом были какие-то совсем голые деревья с иссохшим серым стволом, с иссохшими сучьями, как у проклятой смоковницы, но на этом сером стволе и сучьях росли другие, посторонние кусты самой свежей весенней зелени. Красиво, но и странно: неестественность, натяжка, точно нарумяненная и разряженная старуха!

К сожалению, с нами не было никого из наших любителей-натуралистов и некого было спросить об этих деревьях. Мы шли по вязкому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. Жители между тем собирались вдали толпой; четверо из них, и, между прочим, один старик, с длинным посохом, сели рядом на траве и, кажется, готовились к церемониальной встрече, к речам, приветствиям или чему-нибудь подобному. Все младенцы человечества любят напыщенность, декорации и ходули. Но мы, бегло взглянув на них и кивнув им головой, равнодушно прошли дальше по берегу к деревне. Какими варварами и невежами сочли они нас! Они забыли всякую важность и бросились вслед за нами с криком и, по-видимому, с бранью, показывая знаками, чтобы мы не ходили к деревням; но мы и не хотели идти туда, а дошли только до горы, которая заграждала нам путь по берегу.

Мы видели, однако ж, что хижины были обмазаны глиной, не то что в Гамильтоне; видно, зима не шутит здесь; а теперь пока было жарко так, что мы сняли сюртуки и шли в жилетах, но всё нестерпимо, хотя солнце клонилось уже к западу. Корейцы шли за нами. Рослый, здоровый народ, атлеты с грубыми, смугло-красными лицами и руками: без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, как ликейцы, и без смышлености, как китайцы. Славные солдаты вышли бы из них: а они заражены китайской ученостью и пишут стихи! Отец Аввакум написал им на бумажке по-китайски, что мы, русские, вышли на берег погулять и трогать у них ничего не будем. Один из них прочитал и сам написал вопрос: "Русские люди, за каким делом пришли вы в наши края, по воле ветров, на парусах? и всё ли у вас здорово и благополучно? Мы люди низшие, второстепенные, видим, что вы особые, высшие люди". И всё это в стихах.

Я ушел с бароном Крюднером вперед и не знаю, что им отвечали. Корейцы окружили нас тотчас, лишь только мы остановились. Они тоже, как жители Гамильтона, рассматривали с большим любопытством наше платье, трогали за руки, за голову, за ноги и живо бормотали между собою.

Между тем наши закинули невод и поймали одну камбалу, одну морскую звезду и один трепанг. Вдруг подул сильный норд-вест и повеял таким холодом и так быстро сменил зной, что я едва успел надеть сюртук. Горы покрылись разорванными клочьями облаков, вода закипела, волны глухо зашумели.

Около нас во множестве летали по взморью огромные утки, красноносые кулики, чайки, голуби и много мелкой дичи. То там, то сям раздавались выстрелы, и к вечеру за ужином явилось лишнее и славное блюдо. Я подумывал, однако ж, как бы воротиться поскорее на фрегат: приготовлений к чаю никаких еще не было, а солнце уже закатывалось. У нас не было ничего, кроме сюртуков, а холод настал такой, что впору одеться в мех. По лугу паслись лошади, ростом с жеребят, между тем это не жеребята, а взрослые. Мы видели следы рогатого скота, колеи телег: видно, что корейцы домовитые люди.

Я пошел берегом к баркасу, который ушел за мыс, почти к морю, так что пришлось идти версты три. Вскоре ко мне присоединились барон Шлипенбах и Гошкевич, у которого в сумке шевелилось что-то живое: уж он успел набрать всякой всячины; в руках он нес пучок цветов и травы.

Наконец завидели баркас и пришли, когда он подымал уже верп и готовился отвалить. Мы были по крайней мере верстах в трех от фрегата. Луна взошла, но туман был так силен, что фрегат то пропадал из глаз, то вдруг появлялся; не раз мы его совсем теряли из виду и тогда правили по звездам, но и те закрывались. Мы плыли в облаке, которое неслось с неимоверной быстротою, закрывая горы, берега, воду, наконец, небо и луну. Сырость ужасная: фуражки и сюртуки были мокрые. На берегу мелькнул яркий огонь: упрямые товарищи наши остались пить чай.

Полтора часа тащились мы домой. С каким удовольствием уселись потом около чайного стола в каюте! Тут Гошкевичу торжественно принесли змею, такую большую, какой, за исключением удавов, мы не видали: аршина два длины и толстая. Она шевелилась в жестяном ящике; ее хотели пересадить оттуда в большую стеклянную банку со спиртом; она долго упрямилась, но когда выгнали, то и сами не рады были: она вдруг заскользила по полу, и ее поймали с трудом. Матрос нашел ее в кусте, на котором сидели еще аист и сорока. Зачем они собрались – неизвестно; может быть, разыгрывали какую-нибудь не написанную Крыловым басню.

28-е.

Сегодня туман не позволил делать промеров и осматривать берега. Зато корейцев целая толпа у нас. Мне видно из своей каюты, какие лица сделали они, когда у нас заиграла музыка. Один, услышав фортепиано в каюте, растянулся, от удивления, на полу.

С 1-го мая. Японское море и берег Кореи.