Я выехал из Якутска 26 ноября при 36№ мороза; воздух чист, сух, остр, режет легкие, и горе страждущим грудью! но зато не приобретешь простуды, флюса, как, например, в Петербурге, где стоит только распахнуть для этого шубу. Замерзнуть можно, а простудиться трудно.

И какое здесь прекрасное небо, даром что якутское: чистое, с радужными оттенками! Доха, то есть козлиная мягкая шкура (дикого горного козла), решительно защищает от всякого мороза и не надо никакого тулупа под нее: только тяжести прибавит. Она легка, пушиста и греет в 40№! Не защитит лишь от ветра, от которого ничто не защитит. Как же тогда? Опустите замет у повозки, или спрячьтесь, или, наконец, как знаете. Лошади от ветра воротят морды назад, ямщики тоже, и седоки прячут лицо в подушки – напрасно: так и режет шею, спину, грудь и непременно доберется до носа. У меня даже пятка озябла – эта самая бесчувственная часть у всякого, кто не сродни Ахиллесу.

Ну, так вот я в дороге. Как же, спросите вы, после тропиков показались мне морозы? А ничего. Сижу в своей открытой повозке, как в комнате; а прежде боялся, думал, что в 30№ не проедешь тридцати верст; теперь узнал, что проедешь лучше при 30№ и скорее, потому что ямщики мчат что есть мочи; у них зябнут руки и ноги, зяб бы и нос, но они надевают на шею боа.

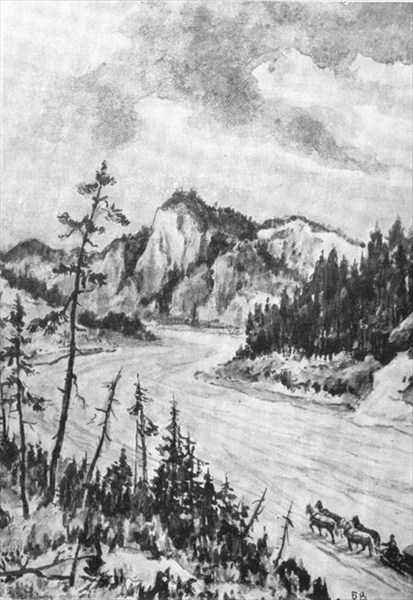

Еду я всё еще по пустыне и долго буду ехать: дни, недели, почти месяцы. Это не поездка, не путешествие, это особая жизнь: так длинен этот путь, так однообразно тянутся дни за днями, мелькают станции за станциями, стелются бесконечные снежные поля, идут по сторонам Лены высокие горы с красивым лиственничным лесом.

Еще однообразнее всего этого лежит глубокая ночь две трети суток над этими пустынями. Солнце поднимается невысоко, выглянет из-за гор, протечет часа три, не отрываясь от их вершин, и спрячется, оставив после себя продолжительную огнистую зарю. Звезды в этом прозрачном небе блещут так же ярко, лучисто, как под другими, не столь суровыми небесами.

По Лене живут всё русские поселенцы и, кроме того, много якутов: оттого все русские и здесь говорят по-якутски, даже между собою. Все их сношения ограничиваются якутами да редкими проезжими. Летом они занимаются хлебопашеством, сеют рожь и ячмень, больше для своего употребления, потому что сбывать некуда. Те, которые живут выше по Лене, могут сплавлять свои избытки по реке на золотые прииски, находящиеся между городами Киренском и Олекмой.

Зимой крестьяне держат лошадей на станциях. Лошади не сильны, хотя и резвы; корм их одно сено, и потому, если разгон велик, лошади теряют силу и едва выдерживают гоньбу по длинным расстояниям между станциями. Все станции расположены на пригорках, оттого при подъеме и спуске всегда берутся предосторожности. Экипажи спускают на Лену на одной лошади, или коне, как здесь все говорят, и уже внизу подпрягают других, и тут еще держат их человек пять ямщиков, пока садится очередный ямщик; и когда он заберет вожжи, все расступятся и тройка или пятерка помчит что есть мочи, но скоро утомится: снег глубок, бежать вязко, или, по-здешнему, убродно.

Мне странно показалось, что ленские мужички обращают внимание на такую мелочь, спускают с гор на одном коне: это не в нашем характере. Ну как бы не махнуть на тройке! Верно, начальство притесняет, велит остерегаться! Впрочем, я рад за шею ближнего, и в том числе за свою.

Многим нравится дорога не как путешествие, то есть наблюдение нравов, перемена мест и проч., а просто как дорога. Есть же охотники переезжать с квартиры на квартиру; гулять по осенней слякоти и т. п. Славно, говорят любители дороги, когда намерзнешься, заиндевеешь весь и потом ввалишься в теплую избу, наполнив холодом и избу, и чуланчик, и полати, и даже под лавку дунет холод, так что сидящие по лавкам ребятишки подожмут голые ноги, а кот уйдет из-под лавки на печку… "Хозяйка, самовар!" И пойдет суматоха: на сцену является известный погребец, загремят чашки, повалит дым, с душистой струей, от маленького графинчика, в печке затрещит огонь, на сковороде от поливаемого масла раздается неистовое шипенье; а на столе поставлена уж водка, икра, тарелки etc., etc. Если спутник не один, идет шумный разговор, а один, так он выберет какого-нибудь старика и давай экзаменовать его: "Сколько хлеба, да какой, куда сбываете? А ты что спряталась, красавица? – тут же скажет девке мимоходом, – поди сюда!" Или даст разинувшему рот, не совсем умытому мальчишке кусок сахару: всё это называется удовольствием. Пожалуй, почему и не так? Но когда это удовольствие тянется так долго, как мое, тогда дашь ему и другое название.

Здесь идет правильный почтовый тракт, и весьма исправный, но дорога не торная, по причине малой езды. Проедет почта или кто-нибудь из служащих, и опять замолкнет надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится проезжему вновь пролагать ее по снежным буграм: от этого здесь дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, лугами, островами и берегом.

Винокуров. Иллюстрация к главе «До Иркутска»

На одной станции случается ехать по берегу, потом спуститься на проток Лены, потом переехать остров, выехать на самую Лену, а от нее опять на берег, в лес. Иногда же, напротив, едешь по Лене от станции до станции, любуешься то горами, то торосом, то есть буграми льда, где Лена встала неровно; иногда видишь в одном месте стоит пар над рекой. "Что такое?" – спросишь. "Наледи", – говорят, то есть проступающая сквозь лед вода или вытекающие на ленский лед горные ключи, вероятно минеральные, которые иногда вовсе не замерзают, может быть от присутствия в них газов. К весне, в феврале и марте, дорога по Лене, говорят, очень хороша, укатана.

Какие развлечения на таком длинном переезде? Приедешь на станцию: "Скорей, скорей дай кусочек вина и кружок щей". Всё это заморожено и везется в твердом виде; пельмени тоже, рябчики, которых здесь множество, и другая дичь. Надо иметь замороженный черный и белый хлеб. На станциях есть молоко, кое-где яйца, местами овощи, но на это нельзя рассчитывать. Жители, по малому числу проезжих, держат всё это только для себя или отправляют, если близко, на прииски, которые много поддерживают здешние места, доставляя работу. Туда стекается народ: предметов потребления надобится всё больше и больше, обозы идут чаще из Иркутска на прииски и обратно – и формируется центр сильного народонаселения и деятельности. Та же история, что в Калифорнии, в Австралии. Это напоминает басню о кладе, завещанном стариком своим детям. Дело – не в золоте.

Первые дни мороз был уж очень силен. Высунешь на минуту руку поправить что-нибудь – и пальцы озябнут до костей; дотронешься даже до дерева, и то жжется, как железо. На одной станции я спросил, сколько считают они градусов такого мороза. "Градусов пятьдесят, батюшка", – сказала мне старуха. Человек мой усмехнулся. "Градусов пятьдесят не бывает", – сказал он. "И! родимый! у нас и семьдесят бывает", – отвечала она. "Когда же кончаются эти морозы?" – "А в апреле, кормилец; в мае всё тает, а уж в июне, в половине, и высохнет всё". – "Как вы это живете тут?" – спросил я. "Да мы уж обнатуренные", – сказала она. "А лето у вас хорошо?" – спросил я. "Годявое, да только коротко: сеем ярицу, да озябает, не каждый год родится, а когда родится, так хорошо".

В другом месте станционный смотритель позабавил меня уж другим языком. Он предложил обедать у него. "А что у вас есть?" – "Налимы имеются". – "А мясо есть?" – "Имеется баранина". – "Да скоро ли всё это поспеет?" – "Быстро соорудим".

Откуда этот язык, да и обнатуренные, – кто завез сюда?

Хороши камельки, или чувалы, на станциях и вообще в юртах. Как войдешь с морозу, охватит вас и в минуту согреет тепло, которое так и пышет от целого костра стоймя горящих поленьев лиственницы. Она лучше даже березы на дрова: славно горит и долго держит жар. Толпа крестьян, женщин, мальчишек в минуту похватают у вас кто шарф, кто шапку, рукавицы и тотчас высушат, держа у камина. Тот вам подвигает скамью, другой – стул. На станциях большею частью опрятно, сухо и просторно: столы, лавки и кровати – всё выстругано из чистого белого дерева. Ветхие избы предположено весной перестроить по новому, лучшему образцу. Тесниться в духоте уже не позволено. Со мной в одно время ехал посланный из Якутска офицер для осмотра старых строений.

Пустыня имеет ту выгоду, что здесь нет воровства. Кибитка стоит на улице, около нее толпа ямщиков, и ничего не пропадает. По дороге тоже всё тихо. Нет даже волков или редко водятся где-то в одном месте. Медведи зимой все почивают.

Мне, по случаю трудной дороги, подпрягают пять и шесть лошадей, хотя повозка у меня довольно легка, но у нее есть подрези, а здесь ездят без них: они много прибавляют тяжести по рыхлому снегу. Еще верст двести-триста, и потом уже будут запрягать лошадей гусем, по семи, восьми и даже десяти лошадей, смотря по экипажу. Там глубоки снега и дорога узенькая, так что тройка не уместится в ряд.

Каменская станция. 7-го декабря.

Мороз не смягчается ни на минуту: везде по станциям говорят, что он свыше 40№. Я думал гораздо больше об этом морозе; я его легко переношу. Сегодня попались плохие лошади, и мы ехали тридцать верст 41/2 часа – мне и горя мало! Еще под Якутском один ямщик предложил мне "проехать зараз вместо двадцати сорок пять верст". – "Что ты, любезный, с ума сошел: нельзя ли вместо сорока пяти проехать только двадцать?" – "Сделайте божескую милость, – начал умолять, – на станции гора крута, мои кони не встащат, так нельзя ли вам остановиться внизу, а ямщики сведут коней вниз и там заложат, и вы поедете еще двадцать пять верст?" – "Однако не хочу, – сказал я, – если озябну, как же быть?" – "Да как-нибудь уж…" Я сделал ему милость – и ничего. Только с носа кожа лупится.

Сегодня я проехал мимо полыньи: несмотря на лютый мороз, вода не мерзнет, и облако черного пара, как дым, клубится над ней. Лошади храпят и пятятся. Ямщик франт попался, в дохе, в шапке с кистью, и везет плохо. Лицо у него нерусское. Вообще здесь смесь в народе. Жители по Лене состоят и из крестьян, и из сосланных на поселение из разных наций и сословий; между ними есть и жиды, и поляки, есть и из якутов. Жидов здесь любят: они торгуют, дают движение краю.

Сегодня я ночевал на Ноктуйской станции; это центр жительства золотоприискателей. Тут и дорога получше, и всё живее, потому что много проезжих. Лена делается уже; в ином месте и версты нет, только здесь выдался плес, версты в две. Берега, крутые оба, сплошь покрыты лесом.

Скоро ехать нет возможности, как ездят, например, в Европейской России. Там можно, не выходя из экипажа, переменить лошадей и ехать далее. Можно даже закусить в экипаже и выйти на пять минут, съесть кусочек сыру, ветчины, холодной телятины; а здесь всё замерзает до того, что надо щи рубить топором или ждать час, пока у камина отогреются. Вот и остановка. Вы с морозу, вам хочется выпить рюмку вина, бутылка и вино составляют одну ледяную глыбу: поставьте к огню – она лопнет, а в обыкновенной комнатной температуре не растает и в час; захочется напиться чаю – это короче всего, хотя хлеб тоже обращается в камень, но он отходит скорее всего; но вынимать одно что-нибудь, то есть чай – сахар, нельзя: на морозе нет средства разбирать, что взять, надо тащить всё: и вот опять возни на целый час – собирать всё!

Беда еще, когда столкнется много проезжих, – лошадей мало. Вот нас едет четыре экипажа, мы и сидим теперь: я здесь, на Каменской станции, чиновник с женой и инженер – на Жербинской, другой чиновник – где-то впереди, а едущий сзади купец сидит, говорят, не на станции, а на дороге. Лошади устали, или пристали, как здесь говорят. Всему этому причина почта, которая настигла нас. Я забыл сказать, что мы сутки пробыли в Олекме. Это маленький, бедный городок. Там живет исправник, почтмейстер, окружной лекарь да несколько купцов. Нам указали квартиру у одного из последних. Останавливаться бы незачем, да надо возобновить запас хлеба. Добрый купец и старушка, мать его, угощали нас как родных, отдали весь дом в распоряжение, потом ни за что не хотели брать денег. "Мы рады добрым людям, – говорили они, – ни за что не возьмем: вы нас обидите". Мы немало смеялись над m-mе K., которая, в уверенности, что возьмут деньги, командовала в доме, требуя того, другого.

На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, – это две тысячи верст: до Иркутска столько же остается – что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!

К удивлению моему, здешние крестьяне недовольны приисками: всё стало дороже: пуд сена теперь стоит двадцать пять, а иногда и пятьдесят, хлеб – девяносто коп. – и так всё. Якутам лучше: они здесь природные хозяева, нанимаются в рабочие и выгодно сбывают на прииски хлеб; притом у них есть много лугов и полей, а у русских нет.

Поледуйская станция. 13 декабря.

Всё еще пустыня, всё Лена! Я сейчас из леса: как он хорош, осыпанный, обремененный снегом! Столетние сосны, ели, лиственницы толпятся группами или разбросаны врозь. Взошел молодой месяц и осветил лес, чего тут нет? Какой разгул для фантазии: то будто женщина стоит на коленях, окруженная малютками, и о чем-то умоляет: всё это деревья и кусты с нависшим снегом; то будто танцующие фигуры; то медведь на задних лапах; а мертвецов какая пропасть! Особенно когда заснешь – беда: у шапки образуются сосульки и идут к бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу. Сквозь эту ледяную решетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация "Нормы".

Пока я носился мыслью так далеко, повозка моя вдруг засела в яме, в вымерзнувшей речке: это яма из ям. Я вышел вон и стал на холме. Пней множество, настоящий храм друидов: я только хотел запеть "Casta diva*", как меня пригласили в совет, как поступить. Лошади не могут вытащить. Тимофей советовал бить передовых лошадей (мы ехали гусем), я посоветовал запрячь тройку рядом и ушел опять на холм петь, наконец ямщик нарубил кольев, и мы стали поднимать повозку сзади, а он кричал на лошадей: "Эй, ну, дружки, чтоб вас задавило, проклятые!" Но дружки ни с места. К счастью, морозу было всего каких-нибудь 31, много 32№, а не 44, как на Николин день. * "Дева пречистая" – итал.

Но прочь романтизм, и лес тоже! Замечу только на случай, если вы поедете по этой дороге, что лес этот находится между Крестовской и Поледуевской станциями. Но через лес не настоящая дорога: по ней ездят, когда нет дороги по Лене, то есть когда выпадают глубокие снега, аршина на полтора, и когда проступает снизу, от тяжести снега, вода из-под льда, которую здесь называют черной водой.

От Жербинской станции начинается Иркутская губерния и Киренский округ. Здесь выпадают ужасные снега, и оттого везут гусем верст на шестьсот, то есть почти от Олекмы до Киренска и даже далее. На Жербинской станции я застал беспорядок. Староста умер, и все ямщики отказывались ехать под предлогом, что не их очередь. "А если я опоздаю в город, да меня спросят, отчего…" – начал я было свою угрозу, которая так помогала за Якутском; но здесь не помогла. Ямщики разбежались по избам и спрятались. Я сам пошел отыскивать их. Вошел в одну избу – ямщики все сидели по печкам с завязанными ногами и охали. "Батюшки! – стонали они, – смерть пришла, ноженьки, ой, ноженьки, мочи нет!" – "Что у вас?" – спросил я. "Горячка", – говорят.

Наконец одного здорового я застал врасплох и потребовал, чтобы он ехал. Он отговаривался тем, что недавно воротился и что надо лошадей кормить и самому поесть. "Сколько тебе нужно времени?" – спросил я. "Три часа". – "Корми четыре, а потом запрягай", – сказал я и принялся, не помню в который раз, пить чай.

Ямщик пообедал, задал корму лошадям, потом лег спать, а проснувшись, объявил, что ему ехать не следует, что есть мужик Шеин, который живет особняком, на юру, что очередь за его сыновьями, но он богат и всё отделывается. Я послал за Шеиным, но он рапортовался больным. Что делать? вооружиться терпением, резигнацией? так я и сделал. Я прожил полторы сутки, наконец созвал ямщиков, и Шеина тоже, и стал записывать имена их в книжку. Они так перепугались, а чего – и сами не знали, что сейчас же привели лошадей.

Тунгус

Я проехал мимо приисков, то есть резиденции золотоискателей, или разведенции, как назвал ямщик, указывая целую колонию домиков на другом берегу Лены.

"Какова дорога впереди?" – спрашиваю. "Торосовато или убродно", – отвечал ямщик. По Лене свирепствует теперь, и часто, повальная горячка, единственная местная болезнь. Она много похитила жертв, и я на каждой станции встречаю бледные, больные лица. Еще чаще встречаю людей с знаками на лбу, щеках и особенно на носу… Mais hony soit qui mal y pense*. Это следы озноба. С любопытством всматриваюсь и вслушиваюсь во всё. На Жербинской станции мне понравилась одна женщина, наполовину русская, наполовину якутская по родителям, больше всего тем, что любит мужа. Когда я записал и его имя в книжку за нерадение, она ужасно начала хлопотать, чтоб мне изладить коней: сама взнуздывала, завязывала упряжь, помогала запрягать, чтоб только меня успокоить, чтоб я не жаловался на мужа, и делала это с своего рода грацией. Она недурна собой.

* Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает – фр.

Встретил еще несчастливца. "Я не стар, – говорил ямщик Дормидон, который попробовал было бежать рядом с повозкой во всю конскую прыть, как делают прочие, да не мог, – но горе меня одолело". Ну, начинается обыкновенная песня, думал я: все они несчастливы, если слушать их. "Что же с тобой случилось?" – спросил я небрежно. "Что? да сначала, лет двадцать пять назад, отца убили…" Я вздрогнул. "Тогда не то, что теперь: не открыли убийцу…" Я боязливо молчал, не зная, что сказать на это. "Потом моя хозяйка умерла: ну, Бог с ней! Божья власть, а всё горько!" "Да, в самом деле он несчастлив", – подумал я; что же еще после этого назвать несчастьем? "Потом сгорела изба, – продолжал он, – а в ней восьмилетняя дочь… Женился я вдругорядь, прижил два сына; жена тоже умерла. С сгоревшей избой у меня пропало всё имущество, да еще украли у меня однажды тысячу рублей, в другой раз тысячу шестьсот. А как наживал-то! как копил! Вот как трудно было!" Мне стало жутко от этого мрачного рассказа. "Это страдания Иова!" – думал я, глядя на него с почтением. Дормидон претерпел всё людские скорби – и не унывает, еще возит проезжих, сбывает сено на прииски – и ничего. А мы-то: палец обрежем, ступим неосторожно… "Вон, слышите колоколец? – спросил он меня. – Это мой Васютка заседателя везет. – Эй, малый, вези по старой дороге, – крикнул он весело (слышите – весело!), – что нам новую-то проминать своими боками!"

Сегодня наткнулись мы на кочевье тунгусов. Пара оленей отделилась и бросилась от наших лошадей вперед и всё мчалась по дороге и забежала верст за семь от кочевья, а наши лошади пятились от них. Здесь сеют рожь, ярицу и ячмень; но первая вызябает, вторая, по краткости лета, тоже не всегда удается, но зато ячмень очень хорош. Берега Лены утесисты и красивы. Островов тут почти нет; река становится всё уже. По-якутски почти никто не говорит, и станции пошли русские; есть старинные названия, данные, конечно, казаками при занятии Сибири.

Чуйская станция, 13 декабря. Витима.

Лена, Лена и Лена! Но всё еще пустая Лена; кое-где на лугах видны большие кучи снегу – это стога сена; кое-где три-четыре двора, есть хижины, буквально заваленные снегом, с отверстиями, то есть окошками, в которых вставлены льдины вместо стекол: ничего, тепло, только на улицу ничего не видать. В других избах, и это большею частию, окна затянуты бычачьими пузырями. На каждой станции кучи ямщиков толпятся у экипажа. Деревеньки содержат гоньбу всем миром, то есть с каждого мужика требуется пара лошадей. Все ямщики "ладят коней" и толпой идут спускать с горы. Двое везут.

Витима – слобода, с церковью Преображения, с сотней жителей, с приходским училищем, и ямщики почти все грамотные. Кроме извоза они промышляют ловлей зайцев, и тулупы у всех заячьи, как у нас бараньи. Они сеют хлеб. От Витимы еще около четырехсот верст до Киренска, уездного города, да оттуда девятьсот шестьдесят верст до Иркутска. Теперь пост, и в Витиме толпа постников, окружавшая мою повозку, утащила у меня три рыбы, два омуля и стерлядь, а до рябчиков и другого скоромного не дотронулись: грех!

Кажется, я миновал дурную дорогу и не "хлебных" лошадей. "Тут уж пойдут натуральные кони и дорога торная, особенно от Киренска к Иркутску", – говорят мне. Натуральные – значит привыкшие, приученные, а не сборные. "Где староста?" – спросишь, приехав на станцию… "Коней ладит, барин. Эй, ребята! заревите или гаркните (то есть позовите) старосту", – говорят потом.

Смотрители здесь не везде: они заведывают пятью станциями. Из них один на Мухтуйской станции – франт. Он двумя пальцами грациозно взял подорожную, согнув мизинец в кольцо. Форменный сюртук у него в рюмочку; сам расчесан. Мухтуй называют здесь Парижем, потому что крестьяне (из ссыльных) ходят в пальто и танцуют кадрили. Но я пробыл на ней четверть часа и ничего этого не видал.

Витим

Один проезжий мне сказывал, что, выехав рано утром, после проведенной здесь ночи, и вглядываясь в лицо своего ямщика, он увидел знакомое лицо, но не мог вспомнить, где он его видел. "Я где-то видел тебя?" – спросил он наконец ямщика. "А вчера я был вашим визави в кадрили на вечеринке", – отвечал тот. Это уж не "натуральный" ямщик, говоря по-здешнему.

Вчера ночью я проехал так называемые щеки, одну из достопримечательностей Лены. Это – огромные, величественные утесы, каких я мало видал и на морских берегах. Едешь у подошвы, и повозка с лошадьми похожи на ползающих насекомых. Они ужасно изрыты, дики, страшны, так что хочется скорей миновать их. Щеки эти находятся между Пьянобыковской и Частинской станциями, верстах в тысяче двухстах от Иркутска. Какие названия станций! Всему есть местные причины, до которых археологу нетрудно добраться, по молодости края. Например, Пьяным быком прозвали утес, о который когда-то разбилась барка с вином. Спешу сообщить вам это археологическое сведение, опасаясь, что оно погибнет от времени. Деревень еще мало: скоро пойдут, говорят, чаще, чем ближе к Иркутску. Встречаются часто приискатели, приказчики их, возы. Дорога уже лучше, торнее, морозы возобновились, да еще с ветром: несносно, спрятаться некуда.

Киренск.

Решительно нельзя ехать: скоро очень везут. Только приедешь куда-нибудь, только скинешь с себя всё и расположишься у теплой печки, как уж говорят, что лошади готовы. А всё оттого, что кони натуральные и ямщики тоже. Не могу нахвалиться расторопностью и радушием здешних ямщиков: они не знают, как принять проезжего, где посадить, и угощают, чем богаты, – сальной свечкой, лучиной, скамьей. Потом (это уж такой обычай) идут все спускать лошадей на Лену: "На руках спустим", – говорят они, и каждую лошадь берут человека четыре, начинают вести с горы и ведут, пока лошади и сами смирно идут, а когда начинается самое крутое место, они все рассыпаются, и лошади мчатся до тех пор, пока захотят остановиться.

Слава Богу! всё стало походить на Россию: являются частые селения, деревеньки, Лена течет излучинами, и ямщики, чтоб не огибать их, едут через мыски и заимки, как называют небольшие слободки. В деревнях по улице бродят лошади: они или заигрывают с нашими лошадьми, или, испуганные звуком колокольчиков, мчатся что есть мочи, вместе с рыжим поросенком, в сторону. Летают воробьи и грачи, поют петухи, мальчишки свищут, машут на проезжающую тройку, и дым столбом идет вертикально из множества труб – дым отечества! Всем знакомые картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне… Этого никогда не было в Сибири, и это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии.

Киренск город небольшой. "Где остановиться? – спросил меня ямщик, – есть у вас знакомые?" – "Нет". – "Так управа отведет". – "А кто живет по дороге?" – "Живет Синицын, Марков, Лаврушин". – "Поезжай к Синицыну".

Повозка остановилась у хорошенького домика. Я послал спросить, можно ли остановиться часа на два погреться? Можно. И меня приняли, сейчас угостили чаем и завтраком – и опять ничего не хотели брать.

В Киренске я запасся только хлебом к чаю и уехал. Тут уж я помчался быстро. Чем ближе к Иркутску, тем ямщики и кони натуральнее. Только подъезжаешь к станции, ямщики ведут уже лошадей, здоровых, сильных и дюжих на вид. Ямщики позажиточнее здесь, ходят в дохах из собачьей шерсти, в щегольских шапках. Тут ехал приискатель с семейством, в двух экипажах, да я – и всем доставало лошадей. На станциях уже не с боязнью, а с интересом спрашивали: бегут ли за нами еще подводы?

Стали встречаться села с большими запасами хлеба, сена, лошади, рогатый скот, домашняя птица. Дорога всё – Лена, чудесная, проторенная частой ездой между Иркутском, селами и приисками. "А что, смирны ли у вас лошади?" – спросишь на станции. "Чего не смирны? словно овцы: видите, запряжены, никто их не держит, а стоят". – "Как же так? а мне надо бы лошадей побойчее", – говорил я, сбивая их. "Лошадей тебе побойчее?" – "Ну да". – "Да эти-то ведь настоящие черти: их и не удержишь ничем". И оно действительно так.

Верстах в четырехстах от Иркутска, начиная от Жегаловской станции, лошади на взгляд сухи, длинношеи, длинноплечи и не обещают силы. Они уныло стоят в упряжи, привязанные к пустым саням или бочке, преграждающей им самовольную отлучку со двора; но едва проезжие начнут садиться, они навострят уши, ямщики обступят их кругом, по двое держат каждую лошадь, пока ямщик садится на козлы. "Ты, парень, – говорят ему, – пошевеливайся, коренняк-то больно торопится". В самом деле, коренная поворачивает морду то направо, то налево, стараясь освободиться, пристяжные переминаются и встряхивают головой. Вот ямщик уселся, забрал вожжи, закрутил их около рук… "Ну!" – говорит он. Все мгновенно раздаются в сторону, и тройка разом выпорхнет из ворот, как птица, и мчит версты две-три вскачь, очертя голову, мотая головами, потом сажен сто резвой рысью, а там опять вскачь – и так до станции. Седок не имеет надобности побуждать ямщика, а ямщик – лошадей. Чуть лошади немного задумаются – ямщик поднимет над ними только руку или гикнет – и опять пошли. И не увидишь, как мелькнут двадцать пять верст.

К Иркутску всё живее: много попадается возов; села большие, многолюдные; станционные домы чище. Крестьянские избы очень хорошие, во многих местах с иголочки.

На последних пятистах верстах у меня начало пухнуть лицо от мороза. И было от чего: у носа постоянно торчал обледенелый шарф: кто-то будто держал за нос ледяными клещами. Боль невыносимая! Я спешил добраться до города, боясь разнемочься, и гнал более двухсот пятидесяти верст в сутки, нигде не отдыхал, не обедал.

От слободы Качуги пошла дорога степью; с Леной я распрощался. Снегу было так мало, что он не покрыл траву; лошади паслись и щипали ее, как весной. На последней станции всё горы; но я ехал ночью и не видал Иркутска с Веселой горы. Хотел было доехать бодро, но в дороге сон неодолим. Какое неловкое положение ни примите, как ни сядьте, задайте себе урок не заснуть, пугайте себя всякими опасностями – и все-таки заснете и проснетесь, когда экипаж остановится у следующей станции.

Я проснулся, однако, не на станции. "Что это? – спросил я, заметив строения, – деревня, что ли?" – "Нет, это Иркутск". – "А Веселая гора?" – "Э, уж давно проехали!"

В самую заутреню Рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже – до свидания.